奥能登豪雨より1年|令和6年能登半島地震

令和6年1月1日に発生した能登半島地震。再び奥能登地方を襲った豪雨から1年が経過しました。犠牲となられた方に改めて哀悼の意を捧げます。

2024年9月21日

1月より続いた長く寒さの厳しい避難所生活がようやく終わり、仮設住宅に身を移したのは8月終わり。ようやく仮の住まいへ引越しが落ち着いたのも束の間。地震で崩れた山々から大木が流れ、土砂は仮設住宅を覆い、地震の被害を免れた土地や修繕が終わったばかりの家までも飲み込みました。

https://sva.or.jp/activitynews/0922noto/

能登に震災直後から身を置く中、たくましく生きる能登の人々を襲う厳しい現実に怒りを覚えたのは記憶に新しく、今も目に見える傷跡が各地に残っています。

總持寺祖院の山門に設置されている献鐘

2025年9月21日

市役所に設けられた献花台や氾濫した川沿い等では多くの花が手向けられ、豪雨被害やその後の生活の変化で犠牲になられた方を皆で偲び手をあわせました。

翌日、住民からは「昨日より心がしんどい。あれから1年が経ったんだなって。昨日はニュースで沢山取り上げられたけど、そこから日常に戻っていくんだって。」と大水が押し寄せた恐怖を思い出し、それでも復興に向かう厳しい日常を話してくださいました。

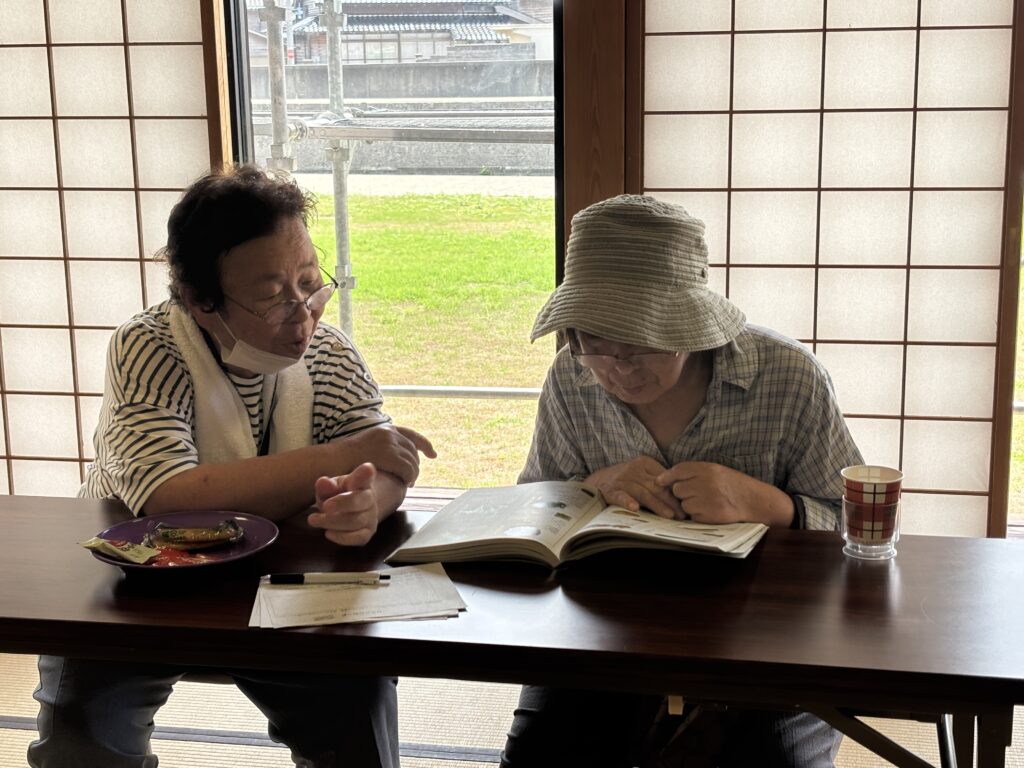

移動図書館活動│

活動の中では震災当初のことや今考えていること、今後のことなど様々なことを話してくださいます。

「うちが壊れた人も残った人もみんな大変なんだって。見た光景や思い出は能登のみんな同じなのに。家が残った人も周りの人に申し訳ないって後ろめたさを口に出す人もいるのよ。」

「公営住宅が街中にできるって聞いて集落の説明会でそちらに移ることはどうかと聞かれた。でも、何が何でも自分の土地で生活を再開したいと強く伝えたの。」

「先週祭りの準備の手伝いに行ったの。そしたら、女性は私一人しか来なくてみんな離れていってしまったのかな。さみしかった。」

また、毎月顔をあわせる中で少しずつ歩みを進める声を聞くこともできます。

「山崎豊子さんの本をリクエストします。亡くなった夫が好きだった本。もう一度読んでみたいな。」

「二次避難所から戻ってきてから、ようやく仕事が見つかりました。毎月相談に乗ってくれてありがとう。」

「少しずつ本を読みたいと思える元気が出てきました。」

活動先に向かう途中、千枚田で稲刈りをする地元の方々を見かけました。昨年は、地割れにより土がむき出しで見る影もない千枚田が僅か1年余りでここまで復興を遂げ、稲穂が実る光景に感動しました。

250枚ほど復旧し稲穂をつけた

地元の方々が刈り取った稲を干している様子を見ることができた

「この町が元に戻るには10年かかると思う。いや、元に戻らんものもたくさんあるな。」

今後の防災や子ども達の未来のために掲げられる創造的復興。自宅の解体を決心した人、新築が完成した人、今も水が通らない集落。人や場所によって違う歩幅に合わせて共に歩んでいけたら良いなと思います。

輪島大祭は住吉神社が一昨年ぶりにキリコを出すことができ、松明が掲げられた

国内緊急人道支援担当 中井