祖父の背中、東日本大震災、そしてカンボジアで出会った読み書きを学ぶ高齢女性。国際協力の道を選び、歩み続ける理由_真屋 友希

シャンティで活動に取り組む職員が、国際協力に携わるようになるまでのきっかけは、幼いころの印象的な出来事から、大人になってからのひょんな出会いまで実に多種多様です。

2014年の入職から10年以上にわたりシャンティの海外事業を支え、現在は事業サポート課の事業推進チーフのアジア太平洋東南アジアグループ担当として活躍する真屋友希さん。彼女が国際協力の道に進むきっかけは、幼少期に触れた祖父の話でした。幼いころの好奇心から学生時代の出会いを経て、シャンティと出会うまでの経緯、そしてこれからの展望について、詳しくお話を伺いました。

(ウンピアム難民キャンプ運営委員メンバーと_2025年撮影)

シャンティ国際ボランティア会

事業サポート課 事業推進チーフ

アジア太平洋東南アジアグループ担当

真屋 友希(まや ゆき)

祖父の背中が広げた、世界への視野

真屋が世界に目を向けるようになったのは幼少期のこと。仕事で国内外に赴いていた祖父の影響が大きくありました。

真屋「祖父が海外で仕事をしていたこともあり、小さいころからアフリカや南米の話をよく聞いていました。ずっとユニセフに寄付をしている姿も目にしていました。

大学では外国語を専攻し、国際関係の授業で南北問題や国際開発といったテーマに触れる機会もありました。ただそれよりも大きく影響を受けたのは、国際学生寮での日々でした。アフリカ、南米、アジアなどさまざまな国からの留学生と1年間共に生活し、コミュニケーションする中で国際協力に興味を持つようになりました」

幼少期の思い出から少しずつ自らの手で世界を広げ、大学での経験を経て、国際協力に興味を持った真屋は、国際関係や国際協力について専門的に学ぶために大学院へ進学。教育とNGOをキーワードに研究をしていました。

真屋「大学院在学中は、ドイツにある国連ボランティア計画本部でのインターンや、国内ではセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(以下、セーブ)でインターンをする機会に恵まれました。セーブでは子どもの権利の推進に取り組み、国内の貧困問題にも触れました」

国内外でのインターンシップに参加した経験から、NGOの活動により強い興味を持つようになったものの、当時はほとんどのNGOで新卒採用は行われていませんでした。大学院修了後の進路を考えた際、NGOでの活動に興味はありつつも、民間企業への就職活動を進めます。そして真屋が商社からの内定を得たのが2011年のこと。まさにその入社直前というタイミングで発生したのが、東日本大震災でした。

東日本大震災直後に社会人に。企業に就職するも5カ月で退社

真屋「2011年4月に入社し、直後のゴールデンウィークには休暇を利用して、東北の復興支援ボランティアに参加しました。インターンをしていたころの仲間が、発災直後から東北の復興支援に赴いている姿を多く目にしていたこともあり、ボランティア参加後に“私も東日本大震災の復興支援、特に子どもの支援をしたい”という気持ちが強く湧いてきたんです。そこで、入社した会社を半年弱で退社し、セーブの仙台事務所に入職しました」

大学院時代にインターンしていた時のつながりもあり、セーブに入職した真屋。そこから東北の復興支援に2年半、主に子どもの参加による復興に向けたまちづくり活動に携わりました。

真屋「セーブでの勤務中に、休みを利用してバックパッカーとしてカンボジアに旅行する機会があったんです。発展している首都プノンペンで物乞いをする子どもたちを目の当たりにして、カンボジアの貧困や貧富の格差が、大学院時代に触れていた日本の貧困問題と通じる部分があると気づき、もともと興味があった国際協力、特に教育分野に携わりたいという思いが再燃しました」

当時、東日本大震災の復興支援は、少しずつ現地運営化が進んでいる段階でした。旅から戻り、自身にできることを改めて考えた結果、できればカンボジアに関わる形で国際協力、教育協力に携わりたいと強く思うようになったと話します。

真屋「転職先を見つけようと”国際教育協力” ”カンボジア”と検索したところ、シャンティの東京事務所でのカンボジア担当の求人を見つけたんです。すぐに応募して、2014年に入職することになりました」

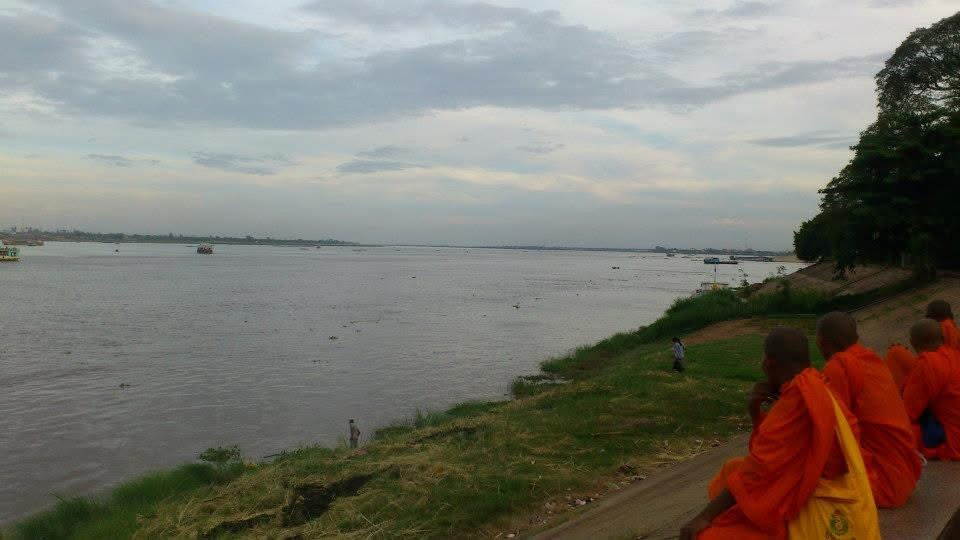

(当時訪れたカンボジア・プノンペンのトンレサップ川にて。2013年撮影)

カンボジアを入り口に、各国の支援に携わったことで得た確信

こうしてシャンティに入職した真屋は、大学院時代の想いを実現させ、カンボジア担当として国際協力の道へ。カンボジアにおける学校建設事業、学校図書館やコミュニティ図書館事業、幼児教育事業などの資金調達を担当し、民間の支援者との関係構築やコミュニケーションにも4年半ほど携わりました。真屋は入職後はじめてカンボジアを訪れた時のことを鮮明に覚えていると話します。

真屋「はじめて現地に行った時にシャンティの事業の意味が腑に落ちました。特にスラムにある図書館を訪れた時、そこで暮らす人々の厳しい現状を深く知ることができたのは大きかったです。実際に目にした状況を日本の皆さんに伝え、それが支援につながった時に大きなやりがいを感じますね」

(識字教育の専門家とコミュニティラーニングセンターの館長、カンボジア事務所の職員とカンボジア農村部にて。2016年撮影)

2017年からはラオスとネパールも担当し、ラオスの複式学級の運営改善事業、ネパールの防災事業にも携わりました。その後、産休・育休を経て、アフガニスタン事務所の東京調整員として2020年に復帰しました。

真屋「当時東京事務所の各国担当は、主に資金調達と国内における支援者とのコミュニケーションを担当しており、現地事業の運営は主に現地職員が役割を担います。しかし調整員は、現地事務所の運営や事業を現地職員と共に進めるので、より事業に深くかかわることができるようになりました」

しかしそんな中で、2021年にはアフガニスタンで政変が起こり、事業が一時停止してしまう事態に直面します。これまでシャンティが積み上げてきたものが崩れ去るような状況に陥りつつも、現地職員の安全確保のための緊急対応に追われる日々でした。真屋は当時の心境をこう明かします。

真屋「アフガニスタンからSOSを受けても、日本から対応できることは限られていることにもどかしさを感じました。それでも、制限されている中でできることをやるしかない。人の人生にかかわることの重みを痛感しました」

東京事務所から海外事業にかかわる中で感じる歯がゆさは、多かれ少なかれ同じように活動に取り組む職員に共通する想いかもしれません。

90歳の女性が教えてくれた、識字教育の重要性

真屋は今でも、2016年に訪れたカンボジアでの出来事が印象に残っているといいます。

真屋「 “死ぬまでに読み書きがしたい”という強い思いから、シャンティが運営するコミュニティラーニングセンターで開講していた識字教室に、7カ月休まずに通っていた90歳近い女性と出会いました。その方は涙を流しながら私の手を握り、“ありがとう”と伝えてくれたんです。それまでは子どもの教育に重きを置いていたのですが、はじめて識字教育の重要性を実感しました。人間の尊厳のために、識字や学びは不可欠なんだと強く感じました」

(コミュニティラーニングセンターの識字教室で学ぶ女性(c)川畑嘉文)

業務に取り組む上で特に意識していることを尋ねると「現場に寄り添うこと」とすぐに答えが返ってきました。

真屋「現地職員との密なコミュニケーションは、現地のことや事業の状況を深く知る上で不可欠ですし、日々の業務のやりがいにもつながっています。海外事業を主に進めているのは現地職員で、東京事務所の職員より経験が長い人も多いので頼りになります。私は彼らが苦手とする部分を重点的にサポートすることを心がけています」

これから取り組んでいきたいこととしては、これまでさまざまな国の事業に関わってきた経験をいかし、海外事務所同士をつなぎ、これまでの経験やノウハウを全体で共有すること。これによって事業の質向上を目指しています。

真屋「実際にアフガニスタン事務所とミャンマー事務所で、情報交換するミーティングが開催されるなど、少しずつ海外事務所同士がコミュニケーションする機会と時間が増えてきました。ほかの事務所でまとめたマニュアルや、事業に関する資料やフォーマットを共有するなど、これからも積極的に進めていきたいと思っています」

(難民キャンプ運営委員事務所にてキャンプ運営メンバーとシャンティ現地職員と。2024年撮影)

学びを止めないために。図書館活動を軸に、新たな教育事業の可能性

2024年には初めてシャンティの仕事で11年ぶりにタイを訪れ、活動地の移民学校の教育リソースが極めて乏しい環境を目の当たりにし、図書館活動の支援形態としての普遍性に気づいたと真屋は話します。

真屋「絵本が1冊あるだけで、子どもたちは絵を見ることができる。先生が読み聞かせをすることも、先生がいない自習時間に本を読むこともできる。そのことを改めて実感して、図書館活動の持つ可能性を再認識しました。紛争下など困難な状況にいる子どもたちが学びから閉ざされないよう、シャンティが長年培ってきた図書館活動を通じて、これからも学習支援を届けていきたいです」

さらに、真屋は新たな教育事業の展開も視野に入れています。気候変動への対応やICTを活用した学びなど、グローバルで求められている新しい分野にシャンティとしてどう対応し、現地の状況に落とし込んでいけるかを模索していきたいと語ります。加えて、成人教育への継続的な取り組みも重要な目標です。

真屋「紛争や内戦により教育を受けられなかった親世代の成人教育、たとえば読み書きや計算、縫製などは、援助額が少ない分野であるものの、シャンティがこれまでも大切にしてきた領域です。特にアフガニスタンでは、13歳以上の女の子が小学校卒業後に学校に通えなくなってしまうという問題に直面しており、学びから閉ざされ希望が見えない状況にある人々へ、学びの支援を続けていきたいです」

(ネパールで学校建設支援対象校の先生と児童と。2017年撮影)

プロフィール 真屋 友希(まや ゆき)

事業サポート課 事業推進チーフ アジア太平洋東南アジアグループ担当

2011年:大学院修了後、民間企業に入社。

5か月後に退社し、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン仙台事務所に入職

2014年:シャンティ入職。事業サポート課でカンボジア事業を担当

2016年:ラオス事業も担当開始

2017年:ネパール事業も担当開始

2018年:産休・育休

2020年:アフガニスタン事務所 東京調整員として復職

2022年:産休・育休

2024年5月:事業サポート課 チーフ ミャンマー、ミャンマー(ビルマ)難民事業担当として復職

2025年4月:現職

==========

企画・編集:広報・リレーションズ課 鈴木晶子

インタビュー・執筆:高橋明日香

インタビュー実施:2025年