【開催報告】令和6年能登半島地震活動報告

3月27日に、「令和6年能登半島地震活動報告」が開催されました。最前線で活動に取り組んでいる職員が登壇し、写真や動画も交えて現場の状況や市民の声が伝えられました。

【登壇者】

・石塚 咲 国内事業課 課長

・中井 康博 国内事業課 国内緊急人道支援担当

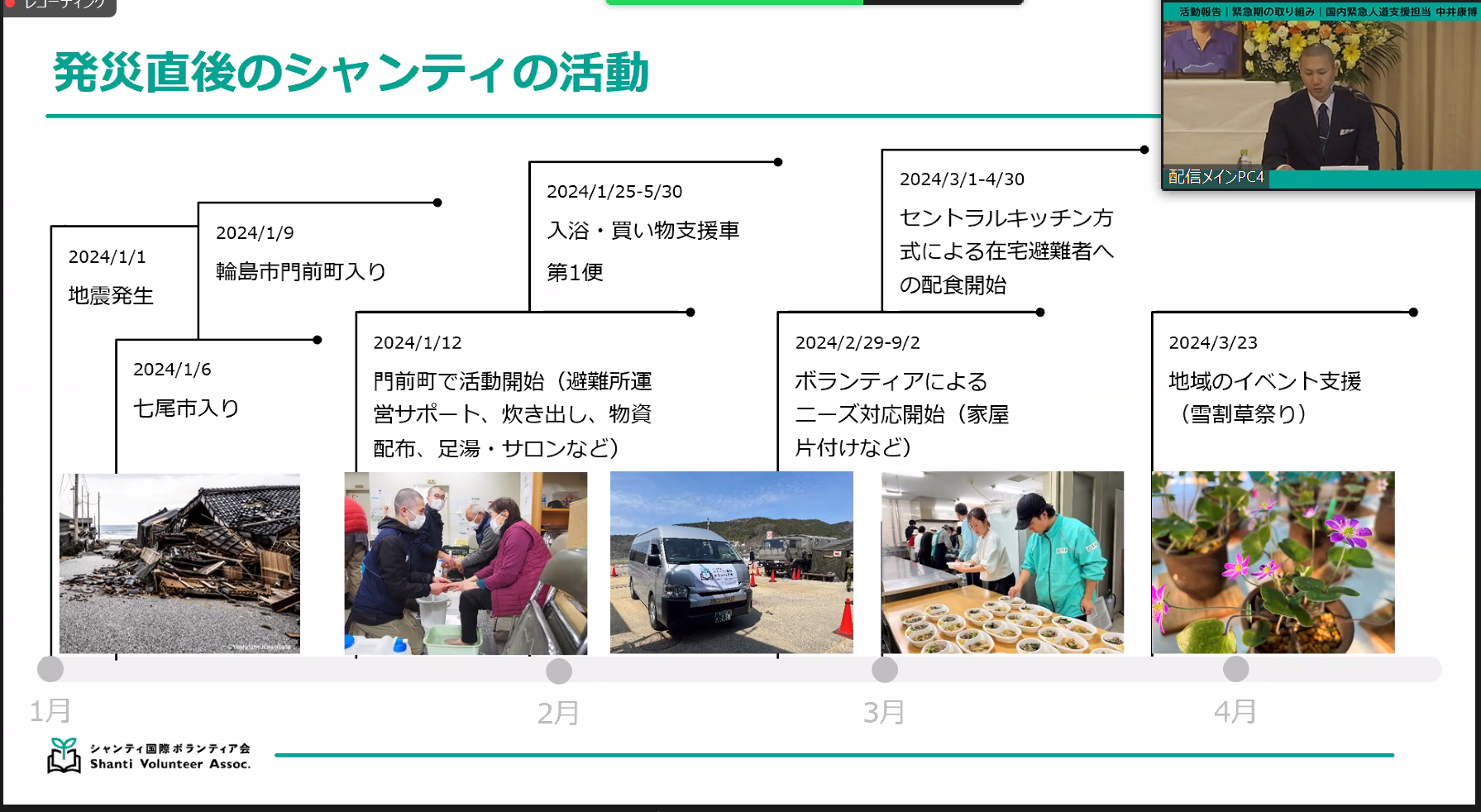

発災直後のシャンティの活動

(中井)最初に情報収集を行うためにハイエースに物資を積んだのが1月6日で、まずは七尾市に降り立ちました。地面が割れて緊急救援車両が行きかい、家屋が倒壊している様子に強い衝撃を受けました。これ以上奥能登へと進んで行くことに恐怖を感じました。その後の3日間、七尾市に位置する曹洞宗寺院である東光寺さんを物資拠点としました。当初から輪島での活動を考えていたものの、交通制限がかかってしまい、やっとのことで門前町に到着したのが1月9日で、門前町の輪島市役所の分所にて支援活動を開始しました。門前町での最初の活動が、避難所の運営支援でした。200人余りが公民館に避難していたものの、そこでは館長や主事さんがインフルエンザやコロナに倒れ、避難者の1割が病室にいる状況でした。この避難所運営を通して、炊き出しや物資配布、足湯・サロンなどの様々な活動を展開しました。運営に反映させるという目的で被災者の声を聞き、印象的だったのが、「私は出された飯を食べて、夜寝るだけ。不満はないが、ただ生き残っただけ。」という言葉でした。それを聞いて私は、避難生活の大変さというのは家や命が失われるということだけではない、とに気づきました。地震によって、被災者は生きがいや生まれ育った故郷も失ってしまったのです。門前町のスタッフも迎え入れて活動を続ける中で、私は彼らの強い地元愛を感じました。門前町の方から掛けられる温かい言葉によって、ここまで活動続けられてきたのだと思っています。

動画:2024能登半島地震~輪島市門前町での活動~

(中井)門前に最初に行ったのが、1月10日でした。輪島市から支援要請書をもらって、シャンティとして門前で緊急救援をさせていただきたいということでやってきました。一番の問題は、門前公民館には約150人が避難していたのですが、みなコロナかインフルエンザにかかってしまい、運営者が誰もいなかったことでした。そこにサポートで入ってとのことでしたので、是非、と即答してやってきました。

(茅野俊幸 副会長)避難所の運営と同時に炊き出し活動をしているうちに、発災後12日間も孤立状態にあった七浦地域という集落に繋がる旧道がようやく通れるようになりました。山を越え海に出て35分から40分かかるこの集落の方の入浴の支援と、門前に開いているスーパーでの買い物の支援をするためのタクシーの運行を開始しました。

(升本庄五郎 輪島市立七浦公民館館長)ありがたいのは、買い物や入浴のための支援タクシーを出してくださったことです。門前には自衛隊の風呂もありますが、ここ七浦地区にはそれもありません。タクシーには4つの出発地点がありますが、例えばとある1地点で乗るのは、たった5名です。女性が何名で男性が何名で…といった感じで乗る人を探すのは大変ではありますが、皆さんの苦労に報いたく、一生懸命やってきました。

(中井)セントラルキッチンを担うのは、地元のシェフやお母さんたちです。我々はそのサポートとしてお弁当を届けていますが、それだけが目的ではありません。在宅の方や自主避難所の状況を聞いたり、片付けのニーズを聞きつけたりして、災害ボランティアセンターと繋げたりもしています。

多くの人が門前で生まれ育ち自分の家があり、できる限りここに戻りたいと強く思っています。避難所で炊き出しや運営を行う中で、ずっと付き合っていく住人も出てきます。すると、自分たちで何とかしようと周りには気丈に振舞っているような人でも、外部の人だからこそ弱みを見せてくれるということもあります。自宅が危険と判定されてしまった、仮設住宅がなかなか当たらない、罹災証明がうまく出ない、これだけ頑張っているのに、などと涙を流しながら伝えてくださることもあります。私たちは寄り添うことしかできませんが、ここに長くいること、顔の見える関係をつくることが大切だと考えています。

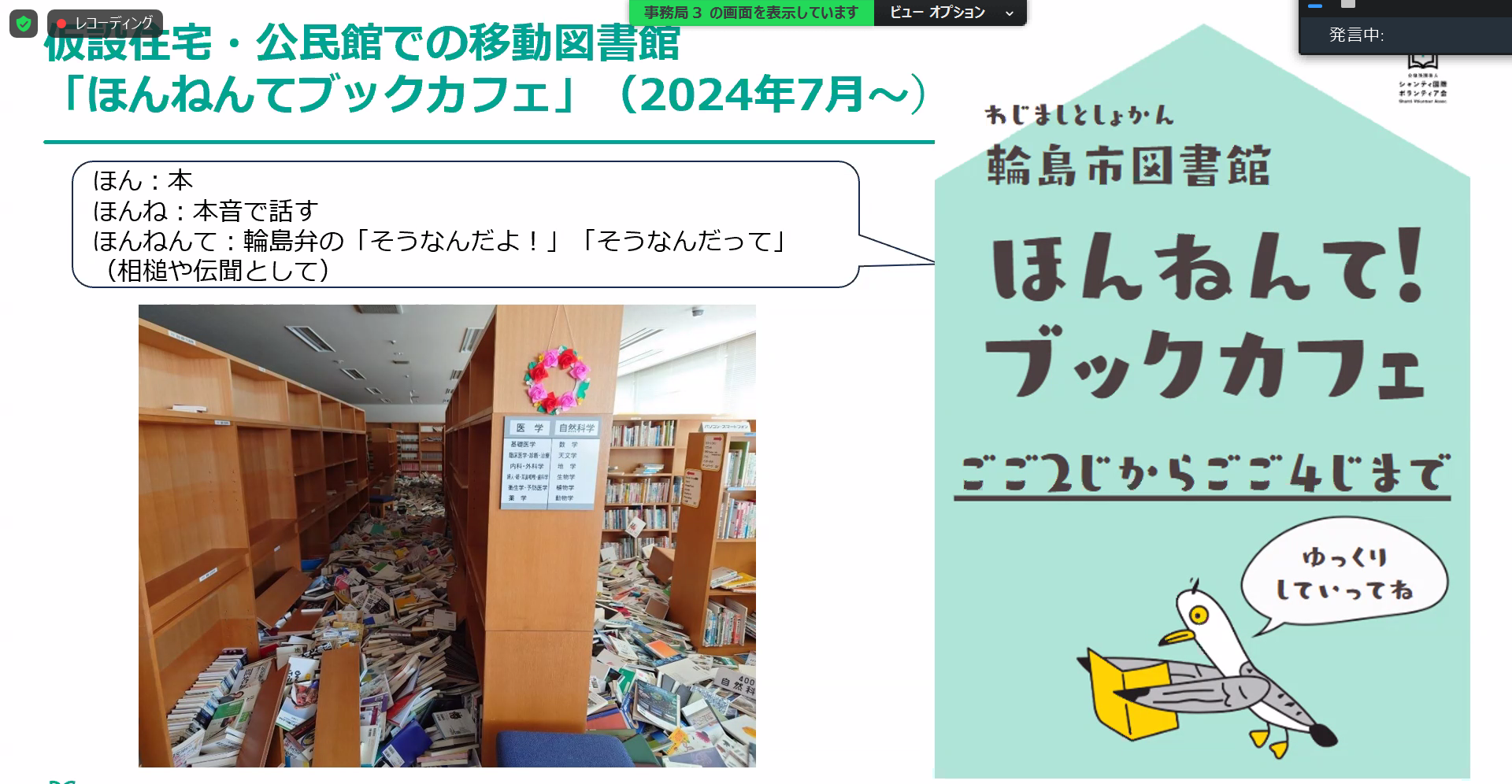

仮設住宅・公民館での移動図書館「ほんねんて!ブックカフェ」

(石塚)緊急期が明けて現地で復興が進む中で、輪島市立図書館と協働で移動図書館活動を開始することになりました。発災当初から、図書館のことが気になっており何か活動ができたらとは聞いていましたが、当時は教育や文化活動には手が回らないような状況だったため、落ち着いたタイミングで移動図書館活動を行うことになりました。

移動図書館活動は、「ほんねんて!ブックカフェ」と名付けられました。分かりやすい名称をとのことで、「本に触れられる場所」と、能登の言葉で「そうなんだ」といった相槌の意味が込められた「ほんねんて」という言葉が採用されました。互いにうんうん、とうなずき合ったり、本音で話したりできる場所になりますように、といった願いが込められています。

震災後は、多くの方が元々住んでいた地区から離れて仮設住宅へ行かざるを得なかったり、地域の集まりも難しくなったりして、人との繋がりが希薄になっていました。図書を通して現地の方が人との交流を取り戻すことを目的に、活動を行っています。7月から9月の間に試運行をしたところ、住民の皆さんがとても喜んでくれました。その後、残念ながら9月に奥能登豪雨があり、その際には果たしてこの活動を続けるのは良いことなのかという意見もありました。しかしながら、少しずつ日常を取り戻しつつある人の支援も求められていると考え、運行を始めました。現在は、避難所や公民館、仮設住宅などを巡回しています。また、元々図書館がもっていたシステムを利用して、本の貸し出しも行っています。

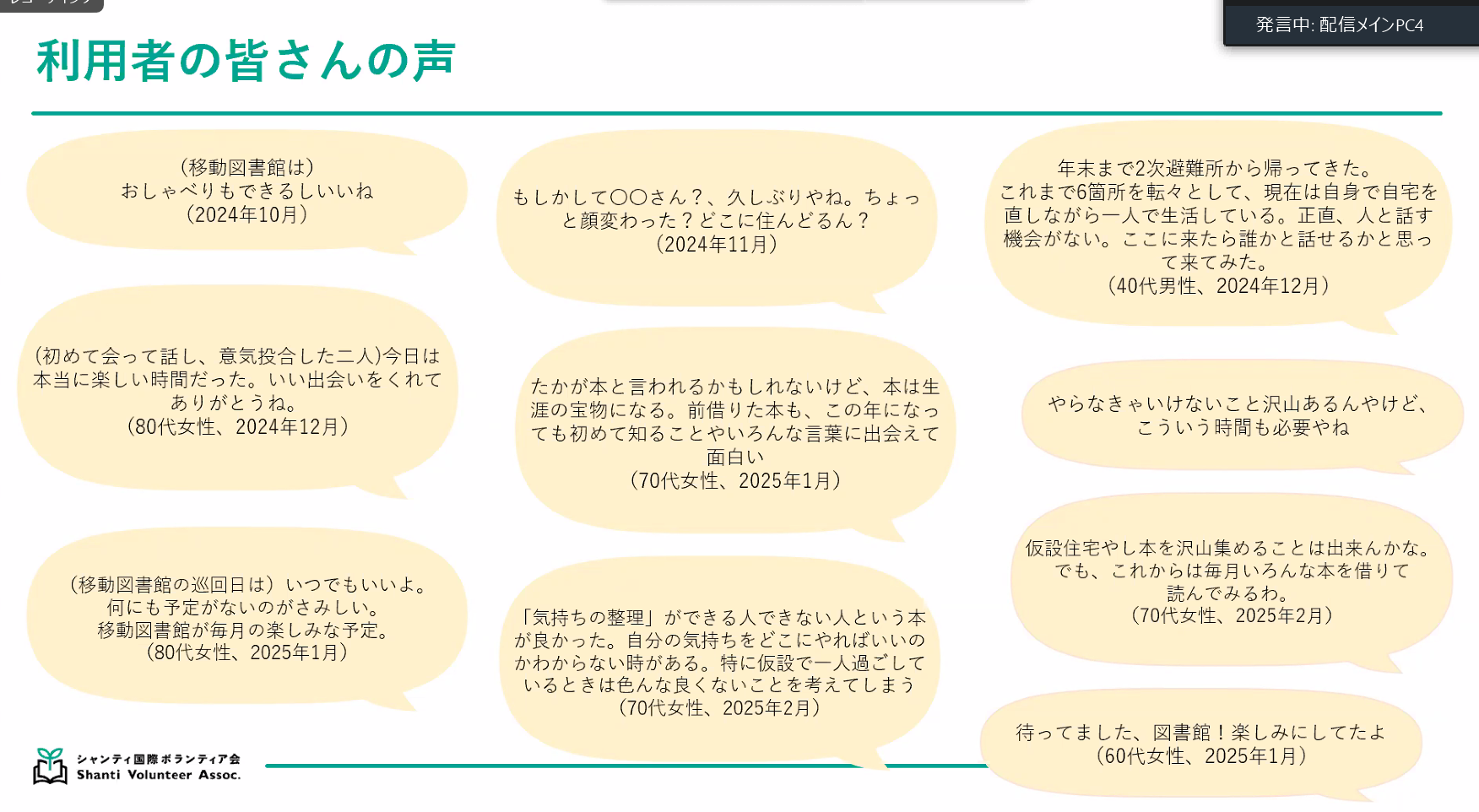

ブックカフェでは、本を読むのみならず座ってお茶を飲んだり、他の利用者の方や職員とおしゃべりしたりと、みな思い思いに楽しんでいらっしゃる様子が見られます。利用者の方に聞き取りをしたところ、仮設住宅に入ってスペースの都合で本を手元に置けなくなってしまった方、様々な理由で図書館に行くことが難しい方、地震以降に会うことができなくなっていた友人と再会した方、カフェで初めて出会ってその場で意気投合した方など、様々な方に利用いただいていることが分かります。

私はこれまで、アジアの国々で図書館の建設や図書館活動などをしてきました。今回の能登における活動で、移動図書館活動というのは単に本を届けるだけではなく、人との繋がりをつくるものであること、本の持つ力は国や時を越えても変わらないということを知りました。現地では、いまだに課題が山積みとなっています。今後も図書館活動を通じて、復興のお手伝いができればと考えています。

当事業は、特定活動法人ジャパン・プラットフォーム、日本財団、赤い羽根共同募金、yahoo!基金、多くの個人・団体のみなさまからのご寄付を受けて実施しています。

.png)