【開催報告】八木澤さんを偲ぶ会『シャンティの平和への思い、向かう未来』

3月27日に、1月7日に逝去したシャンティ国際ボランティア会元役員の八木澤克昌さんを偲ぶ会「シャンティの平和への思い、向かう未来」を開催しました。

第1部 『シャンティの平和論』

第1部では、

シャンティ国際ボランティア会の前身である、曹洞宗東南アジア難民救済会議(JSRC)から活動に参画し八木澤さんとも長年活動を共にした、山形県松林寺住職 でシャンティの顧問の三部 義道、同じくJSRCから活動に参画し、現在はカンボジア宗教省仏教研究所顧問でシャンティの専門アドバイザーの手束 耕治、シャンティカンボジア事務所所長の菊池 礼乃が、八木澤さんとの思い出を振り返り、シャンティの理念でもある「平和な社会の実現」について考えました。

【シャンティの平和の願い(シャンティ設立のきっかけ、八木澤さんとの思い出)】~三部顧問より~

1900年代後半、東南アジアは、資本主義陣営と共産主義陣営の代理戦争に翻弄蹂躙された時代でした。 カンボジアもその一つで、1970年から内戦の連続でした。

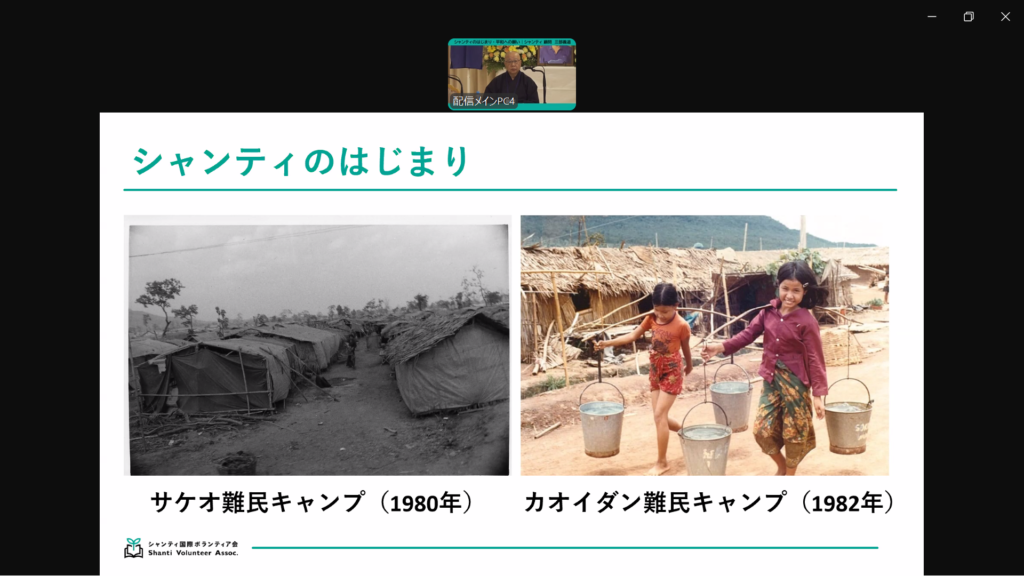

79年、3年8か月間のポル・ポト政権が倒れ、大量の難民がタイ側に流入しました。それがカンボジア難民として世界の注目を集めました。曹洞宗では、79年12月に第1次調査団をタイの難民キャンプに派遣、有馬実成師(JSRCの創設者)もその一員として参画しました。

キャンプの中で太鼓の音に合わせて体を動かす子どもたちの姿を、更にその姿を見て微笑む大人たちの姿を見ました。

大人たちにとって子どもは未来の希望、そんな子どもたちに夢と希望を与える本の提供、移動図書館活動というアイデアがそこで生まれました。

80年2月に第2次調査団派遣、4月に「曹洞宗東南アジア難民救済会議JSRC」を創立しました。曹洞宗の青年僧侶、曹洞宗関係の教育機関にボランティアの募集が始まりました。

応募の条件は、どこでも寝られる、何でも食べられる、車の運転ができる、の3つ。なので集まったのは語学も教育の知識も支援活動の経験もない、ずぶの素人ばかりでした。

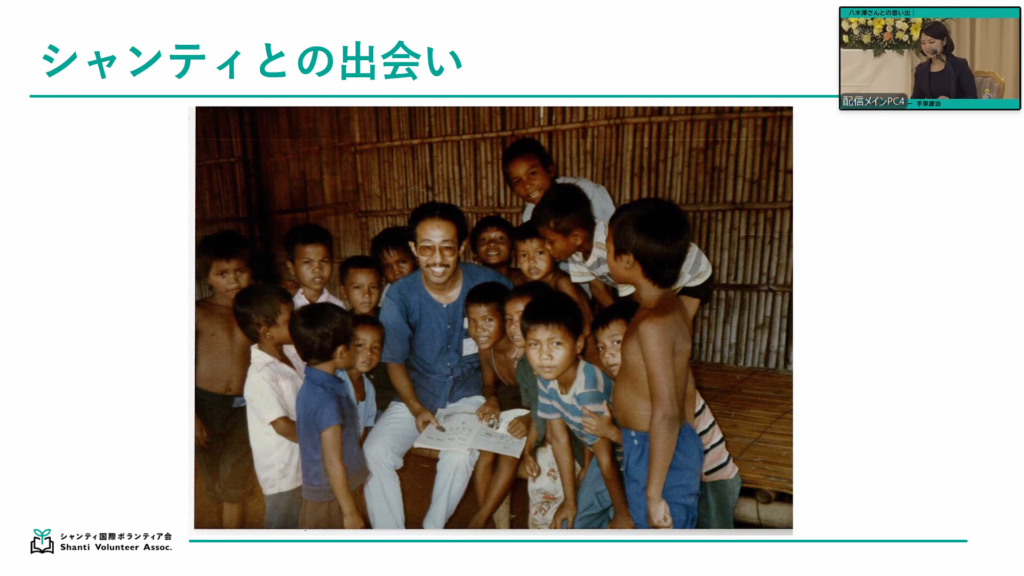

曹洞宗系列の東北福祉大学を卒業したばかりの八木澤さんもその募集に応募しました。現地赴任は80年7月でした。その1か月後に私も曹洞宗系の研修所にいたため、夏休みに赴任し現地に向かい、八木澤さんと出会いました。

カンボジア難民は徹底的な教育破壊を受けているという特性があります。焚書政策により、多くの書類が焼き払われました。

学校ができても教育を受けている人は殺されており、なかなか先生が集まらなかったが、なんとか集めて教育を始めました。しかし、子どもたちも文字が何なのかが分からない状態でした。

子どもたちに対して、有馬さんは、日本の絵本にクメール語の翻訳を付ける形で渡しました。

子どもたちは「文字を食べる」ように本を読んでいました。現地に行く前は、JSRCは何をするのか?移動図書館は何になるのか?と思っていましたが、「文字を食べる」子どもたちの姿を見て、非常に驚きました。

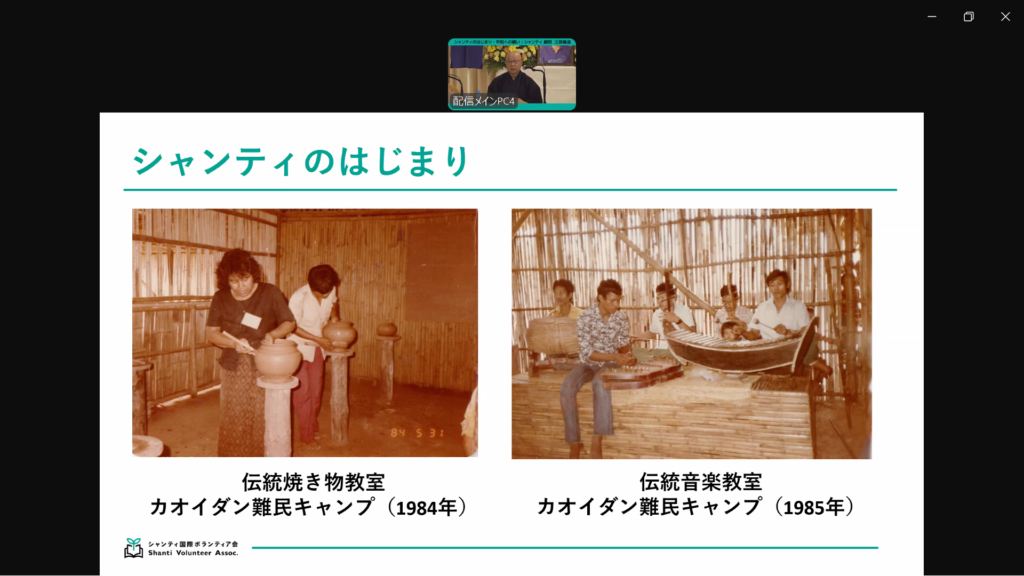

こんなことがありました。タイでもカンボジアでも水を冷やすために素焼きのツボを使うことを知ったボランティアが、キャンプの赤土を使えばツボができるのではないかと、日本式のロクロの要領で挑戦し、悪戦苦闘していました。

その様子を遠巻きに見ていた難民の女性が、耐えきれずにやって来て「こうするんだよ」と叩きの技法でツボを作り上げました。

カンボジアの生活の中でツボ作りは女性の仕事として日常的なことでした。その後、その女性を先生にして難民キャンプで陶芸教室が始まりました。

「共に生き、共に学ぶ」という理念はこの中から生まれました。ボランティアが与える側、難民は受け取る側という一方通行ではないことを素人だからこそ学んでいきました。支え合う、学び合う、敬い合う関係が、素人だからこそできたと思います。

それは、八木澤さんがバンコクのスラムに住み、スラムの問題をスラムの中で考えて行動してきたことにつながっていきます。

「ウォームハート、クールヘッド」という言い方をするが、仏教的に言えばそれは慈悲と智慧です。

慈悲とは、他の痛みを我が痛みと感じ、放っておけない心。 智慧とは、物事を正しく見て、正しく判断できる力。

それを例えて言えば、車のエンジンとハンドルのようなものです。人を救いたいという慈悲心が推進力となって行動を起こす。しかし正しく判断できる智慧が伴っていないと、エンジンだけでは暴走してしまうことにもなりかねない。ボランティアはこの慈悲と智慧を車の両輪両方として持ち合わせていた方がいいと思います。

この二つを兼ね備えた人が有馬実成師でした。有馬氏はよく「慈悲の社会化」という言い方をしていました。

「ボランティアはヒラメのようなものだ。泥に這いつくばり、そこから社会を見ていくものだ」と。八木澤さんは、スラムから何をできるか考えてきました。そこからシャンティの活動が生まれてきました。

慈悲の社会化、それを行動で体現したのが八木澤さんでした。

「シャンティ」という言葉は直訳すれば「平和」ですが、我々が目指すのは社会の枠組みとしての平和ではありません。一人ひとりの心の静けさ心の平安、それが「シャンティ」であり、シャンティな心の人が増えていけばやがて世界が平和になるだろう、そこを目指していくのがこの団体の理念です。

グローバル社会と我が国ファーストがせめぎ合っている現代社会、そんな現代社会に今こそ、シャンティの理念がパラダイムシフトとして求められていると感じます。

八木澤さん、その師である有馬さんから学んできたことを、我々は行動に移していかなければなりません。

【八木澤さんとの思い出】~手束アドバイザーより~

本来であれば一緒に話をしたかったが、あっというまの40年余りの付き合いでした。JSRCに入るきっかけが、三部さんとの出会いです。

私が駒澤大学大学院で仏教を学んでいた2年生の1月頃だったと思います。三部さんはJSRCの難民スタッフの新しいボランティアを探していました。

私の方にも動機がありました。修士2年で進路に迷っていました。その頃、アフリカの飢餓が大きくマスコミで取り上げられ、南北問題や貧困問題に関心を持ち始めていた私は大学院で仏教を学ぶ傍ら、日本ユニセフ協会が初めて組織した学生会員となり、各大学の会員と協力して、バザーなどを開催し、寄付を集めての支援等の活動をしていました。

仏教では一切衆生悉有仏性(いっさい・しゅじょう・しつう・ぶっしょう。すべての生きとし生けるものは仏となる種子、可能性を持っている)と学び、自分もそう思うが、現実世界はそうではない仏教とは何なのか?一度、実際に世界を見てみたいと秘かに思っていました。内と外が、うまく重なりました。

また、博士課程に進もうか 、今後の人生に迷っていたところに三部さんから声がかかりました。

私がカオイダン・カンボジア難民キャンプに赴任したのはバンコクについてからだいぶ時間が経ってからでした。最初の私の担当はバンコク事務所の2階に印刷出版の原本として保管してあった膨大なカンボジア語図書の整理でした。

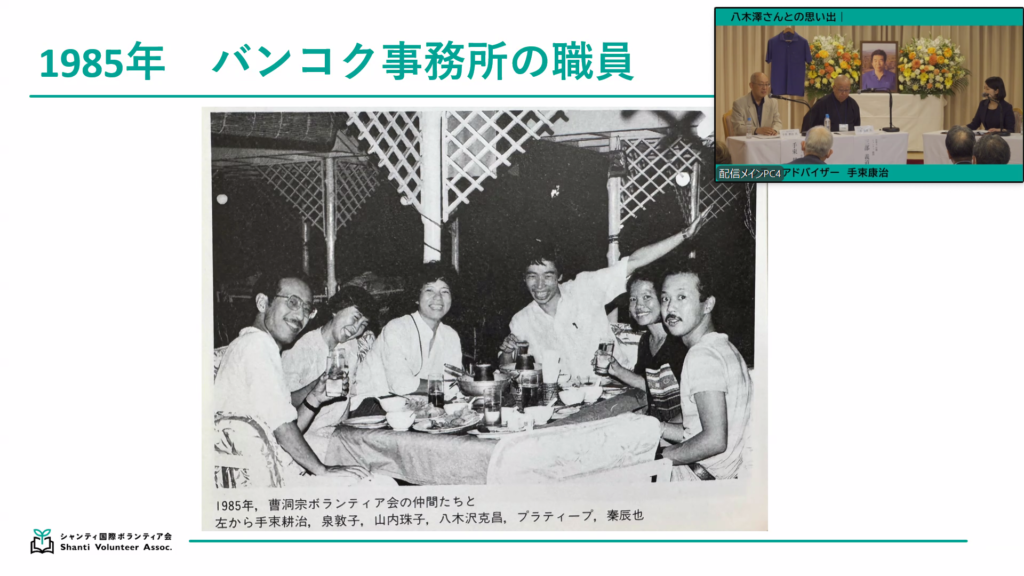

八木澤さんとの初めての出会いは41年前の1984年3月です。同僚の山内珠子さんと共に着いたバンコクのドンムアン空港の到着ゲートでした。ムッとする熱気の中、夕陽を背にした八木澤さんがにこやかな笑顔と共に、山内さんと私を温かく出迎えてくれました。その後1カ月して4月に秦さんも到着し、バンコク事務所の2階の一室で3人の共同生活が始まりました。

私たちの部屋は8畳ほどの板の間で、スポンジマットレスを敷いてタオルケットをかけて寝ていました。八木澤さん、秦さん、私の3人は毎晩仲良く川の字に寝て、寝食をともにしましたが、その数か月の何と濃く、楽しかったこと。あれから40年余り、八木澤さんと秦さんは単なる同僚を越えて盟友となったのも、最初のあの寝食を共にした時期があったからこそと思います。

八木澤さんは私たちより4年前にタイに赴任し、邪魔されないようにトイレに入ってタイ語を勉強したという伝説があるほど、努力してタイ語を習得した人です。そんな先人の苦闘をもとに、現地の言葉や文化を学び、生活に親しんで活動するという当時のSVAの方針に従って、私と山内さんは赴任早々タイ語学校に通いました。

1か月遅れてきた秦さんも同じタイ語学校に通いましたが、語学センス抜群の秦さんは上達が早く、タイ語学校の先生に人気で八木澤さん、私の3人でメナム川の河畔の先生のご自宅に宿泊し、メナム川で水浴びしたのも忘れられない思い出です。

「スラムの天使」として社会活動家のプラティープ先生の事を尊敬していた八木澤さんの案内で初めてクロントイスラムを訪問した時の事も忘れられません。

当時のプラティープ財団は古い木造の小さな家が肩を寄せ合って立っている、泥の匂いのするクロントイスラムの中にありました。生まれて初めてのスラム訪問にいささか緊張していた私たちを、先生は輝くような笑顔で温かく迎えてくださいました。八木澤さんからは先生の生い立ちや先生が中学生の時に始めた「1バーツ学校」などの活動に付いて熱く語って聞かせてくれました。その後、秦さんがプラティープ先生と結婚し、八木澤さんが先生の姪のダパンさんと結婚し、スラムに事務所を開設し、スラムに住み、生涯スラム問題に関わるようになるとは誰も想像すらできませんでした。

八木澤さんは、その後スラムに住むようになりました。事務所の近くなので、よく会いにいきました。八木澤さんは、夢はあったと思いますが、一緒に考えていく人でした。スラムの人も、これならできる!と活動が広がっていく、そんな活動でした。

1984年4月、スリン県バンサワイ村にコミュニティ図書館がオープンしました。農村の貧困問題を教育から変えていきたいと考えていた八木澤さんは、カオイダン難民キャンプのSVAの図書館活動を担当していたバンサワイ村出身のティラポンさんと話し合い、ティラポンさんの自宅を開放してコミュニティ図書館が始まりました

その後、バンサワイ村は学校図書館、周辺への巡回図書館、幼稚園、学校農園、植林などの環境活動、日本人との交流活動等と村全体、地域へと活動が拡がって行きましたが、村の3本柱がいました。村人の精神的支えであるお寺の住職、教育の中心である高校の校長先生、そして行政の長である村長の3人が素晴らしい方々だったからであり、これらのキーパーソンと揺るがない信頼関係を築き、村人だけでなく日本の人々も魅了した八木澤さん、ティラポンさんの人柄であったと思います。日本からのツアーも受け入れました。

やっていくうちに、どんどん広がっていきました。普通、援助活動は終わりを決めていますが、我々の活動は終わりがなく、続けていきました。

【八木澤さんとの思い出】~菊池 カンボジア事務所長より~

私は、2011年~2018年まで難民キャンプでの図書館活動に従事するのですが、この7年間で八木澤さんとの思い出は本当にたくさんあります。八木沢さんはバンコクから国境に何度も足を運んでくださって、誰も知らない難民キャンプの今の状況を外に伝えてきました。何かあればすぐに現場に駆け付け、人の話を聞くときはすぐにノートを取り出してペンを走らせていた姿が本当に懐かしいです。

カンボジア事務所は歴史が長く、来年で35周年を迎えます。歴史が長い分、重責を感じることもありますが、スタッフとともに楽しみながら活動をできています。隣国に逃れたカンボジア難民が帰還してから30年以上経ち、経済成長も著しく、社会環境や教育状況も大きく変化したカンボジアで、NGOとして何をするべきかという点は日々考えるところです。

こうした中でも、私たちの最大の使命は貧困や格差を変えていくことであり、NGOの役割は、市民一人ひとりが主役となってその変革を担っていくための「触媒」となり続けることだという点は、変わっていません。これは八木澤さんからの学びでもあります。

それと同時に、時代のニーズや変化に応じて、活動の幅を広めていくことも大事なことで、その機会を意識して作っています。2023年11月にカンボジア事務所の有志のメンバーでタイを訪問したのですが、八木澤さんがタイとカンボジアの陸路の国境まで迎えに来てくださって、一緒にタイの学校や、スラムに住むカンボジア移民の視察をしました。それが八木澤さんと対面で直接お会いする最後の機会となってしまったのですが、八木澤さんは、「あやのさん、社会課題は国境を超える、これからは、国境を越えた課題に、現地スタッフと共に国境を超えて活動していこう」と話したことは今でも忘れられません。私にできることは、シャンティの原点を現地スタッフと共有すること、そして、次に私たちが何をしていくのか、現地スタッフと意識して話をすることだと思っています。

1部の最後に、菊池所長から、三部顧問・手束アドバイザーへの質問がありました。

【Q:菊池】

今の世界の政治状況を見ていると力による支配が一層強まっているように感じますし、社会の変革のスピードが非常に高いです。社会を見ても、情報を持つ個人の影響力が強まっているように感じています。

従来のように、多くの人が同様の価値観を共有して、あらゆる人の内発的な変化を大切にしながら、みんなで一緒に平和な社会を構築していくことが難しい時代に入ってきていると私は感じているのですが、こうした中で、シャンティが目指す平和な社会を構築していくために、私たちNGO職員が取り組むべきことや意識しておくべきことは何か、是非お話を伺いたいです。

【A:手束】

40年前より、国際情勢は良くなっていません。つい、暗く考えてしまうが、問題の中から、夢を持って一歩ずつともに歩むことが大事だと思います。八木澤さんは、掃除や運転手を含めてスタッフ全員に参加してもらう。それがシャンティらしさ。決して希望を捨てない人でした。

【A:三部】

こういう時代だからこそ、シャンティの理念が求められます。心の平安、慈悲の行動化、そんな社会を実現できると信じることが大切です。

第2部『ASEAN地域から考えるシャンティの未来』

第2部では、

早稲田大学 社会科学総合学術院教授/緊急人道支援学会会長の山田 満さん

シャンティ副会長の秦 辰也

シャンティ ミャンマー(ビルマ)難民事業事務所所長 兼 ミャンマー事務所所長の中原 亜紀(現地よりオンライン登壇)

が登壇し、シャンティが深く関わってきたASEAN地域を中心に、直面する複合的な人道危機(紛争や気候変動による移民、難民含む)に対して、日本を含む地域的なアプローチで対応をしていく必要性が高まっている状況について考えました。また、過去40年以上のシャンティの経験を踏まえて、緊急人道支援・復旧・復興など、短期の直接的な支援から、中・長期的に平和な社会を実現していくために、どのような方向性をめざすべきかを考える機会としました。

第1世代として活動を作り上げてきた八木澤さんは急逝してしまいましたが、悲しんでばかりはいられません。これからどう取り組んでいくかを考えていきます。

【シャンティの東アジアでの活動】 ~秦副会長より~

シャンティは1970年代後半のカンボジア内戦を契機にタイに流入してきたカンボジア難民問題を契機にスタートしました。私がタイのカンボジア難民救援でバンコクに赴任したのは1984年でした。1984年にはタイ・ミャンマー国境で大規模な戦闘がビルマ軍とカレン民族のKNUや少数民族武装勢力の間で激しくなり、大量の難民が発生して現在も存続している9つの難民キャンプが形成されていくきっかけになりました。現在も「難民キャンプ」という形ではミャンマー国境のみが残っており、その他の難民問題はいわゆる都市難民(Urban refugees)や亡命希望者(Asylum seekers)という形で残り、バンコクでは無国籍者(Stateless)が非常に増えています。

シャンティの活動の中心は、図書館活動でしたが、それ以外にも心に残る活動は多々あります。1991年にカンボジアで和平が合意され、92年に帰還が始まり、カンボジアの難民キャンプが閉鎖します。そこで、2つの出来事がありました。

1つは、カンボジアの難民キャンプが閉鎖され、本国への帰還が進められた1991年に、難民キャンプ内のこれらの「寺院」の役割を果たしていた施設に埋められていた遺骨を収集し、バッタンバン州など各県の寺院に帰還させたことです。無念の思いで亡くなった方々の魂に少しでも報うことができればと取り組みました。

2つ目は、ラオスの少数山岳民族のモン族の人々が暮らしたバンビナイ難民キャンプにおいて、印刷所や図書館活動を展開したことです。そこは、キャンプ内のハンセン氏病の人々が暮らす地域で、当初はなかなか難民キャンプの人も寄り付かなかった地域でしたが、図書館ができ、読み聞かせの活動を始めると徐々に子どもたちが集まり、やがて老若男女がなんの抵抗もなく集まり始めたことです。バリアが解けていくのを感じ、シャンティらしいと思いました。

【シャンティが向き合う難民の課題(タイ国境の難民キャンプの現状、ミャンマーの現状)】~中原 ミャンマー所長より~

長期化する国内外の難民の現状

タイ・ミャンマー国境のタイ側に位置する難民キャンプは1984年に設立され、40年以上が経ちます。ミャンマーは多民族国家として知られていますが、ミャンマー軍事政権と少数民族間の長きに渡る武力紛争により、多くのカレン人やカレニ―人の人たちがタイ側に逃れました。現在も約9万人の人たちがキャンプに暮らしています。2021年のミャンマー政変により本国への帰還は閉ざされ、アメリカを中心としていた第三国定住も一旦中断となる等、難民キャンプの更なる長期化が想定されます。キャンプで生まれ育ち、高等教育や就職の機会がなく、将来の希望や夢を見出せない青少年たちの行く末が懸念されます。

難民キャンプでシャンティが行う図書館活動とその役割

図書館活動を開始して、「これまで何もすることがなかったが、図書館という場所で有意義な時間を過ごせている」という声を良く聞くようになりました。年代や宗教に関わらず人々が集まる場所であるということも徐々に認識されていきました。

例えば、ウンピアム難民キャンプの図書館委員会メンバーであったラペトゥさん。教員である彼は図書館活動への関心が高く、忙しい中でも図書館運営会議には必ず参加し、常に協力的でした。シャンティの図書館活動について彼はこのように話してくれていました。

「シャンティが私たちのキャンプに図書館を作ると聞いた時、本当に嬉しかったし、どんな図書館なのか楽しみにしていました。開館後、大勢の子どもたちが絵本を読む楽しみを知り、また大人も次から次へと図書館に足を運ぶようになりました。図書館での活動は広がりを見せ、伝統文化継承のための伝統楽器や舞踊の教室、お年寄りと子どもたちの交流や、青少年たちが地域に参加する場を作ってくれています。難民一人ひとりが成長していくことは何よりも大切であり、そのことを図書館は教えてくれています。これからもこの図書館を私たち自身の手で大事にしていきます。」そして、こう付け加えました。「多くのNGOが私たちのコミュニティを支援してくれていますが、シャンティの活動は他とは違います。」

これこそがシャンティが難民キャンプで目指していた図書館活動だと気づかされました。

図書館活動が広がる中で、図書館は第二の家で、民族の文化を守ってくれる場所でもあると語っていました。

ミャンマー国内の活動

ミャンマー国内での活動は2014年からになりますが、図書館活動を柱に教育・文化支援を行っています。この間、僧院学校や公立学校を対象に30校の校舎建設、78の図書館・図書室の設置、26タイトルの絵本、5タイトルの紙芝居出版、図書館関係者や教員向け研修等を行ってきました。政変後も、出来る範囲で学校建設や図書館設置、図書館活動においては教員やスタッフによる読み聞かせ活動を行っています。僧院学校や地域などで緊急支援活動も行っています。

内戦が長引くことへの懸念

ミャンマーは政変後、様々な市民組織や民族グループが乱立しています。本来は直接戦闘に加わっていない人たちがこうした争いの領域に加わり、突然友人が敵に変わってしまうなど、人間関係は崩壊、殺し殺されあうことで憎悪が高まっていき、社会や人々の中に深刻な分断を生んでいます。一度生まれた分断は簡単には元に戻せず、内戦の長期化というのは将来の国の在り方を根幹から変えています。また、内戦下で生きる子どもたちに分断は当たり前だという価値観が植付けられた時、戦うことに躊躇しない大人に成長していくことになるかもしれません。状況が深刻化することを懸念しています。

秦:ミャンマー国内の問題は極めて複雑で先が不透明です。国際的に見ても中国、ロシア、インドとも国境を接しています。ミャンマーの人々の思いは現実を破壊され、絶望の淵にあるような苦しさではないかと思います。そして私が住むタイで感じるのは、タイ国内のミャンマーの問題が深刻化していることです。タイは1951年に国連で制定された難民条約、正式には「難民の地位に関する条約(Convention relating to the Status of Refugees)」も、1967年に署名された難民議定書も批准していません。

現在東南アジアの中で一番多くの「難民」を保護しているのは、実はマレーシアです。2025年現在で約192,800人の「難民」や亡命希望者がマレーシアのUNHCRに登録されていて89%がミャンマーからの難民です。タイは、「条約難民」を拒絶している一方で、長くタイに滞在することによって徐々にタイ人に帰化(naturalization)させていく方針を、第二次世界大戦を挟んでずっと続けています。

タイで登録された移民労働者数

秦:労働省の発表では約340万人で、ミャンマー人が約226万人、カンボジア人が約44万6千人、ラオス人が約32万4千人もいます。この3つが9割を占めています。これに加え、500~600万人が、ミャンマーから来ていると思われます。タイ国内では「難民」や「避難民」、「移民労働者」の子どもたちや「無国籍者」の数も増加していて、特に教育問題や健康問題、雇用問題などが深刻です。先日もタイ政府が2年以内に約100万人の無国籍者を登録する方針を発表しました。しかし、ASEAN憲章にはASEAN Wayという内政不干渉の原則があり、問題が置き去りにされている感もあります。そのため、クロスボーダーでの十分な緊急人道支援ができていない状態が続いています。

【緊急人道支援とネクサス】~山田満氏より~

緊急人道支援学会の会長である山田満さんから、緊急人道支援の視角と、長年学術的に発表をしてきた平和構築の視角から問題提起を頂きました。そして、第2部のテーマになっている東南アジア/ASEANの抱えている現状を整理し、これら学術的な視角も踏まえて、NGOを含む市民社会がどのような役割を国際社会に発信し、様々なアクター間でどのような連携が期待されているのか期待を語っていただきました。

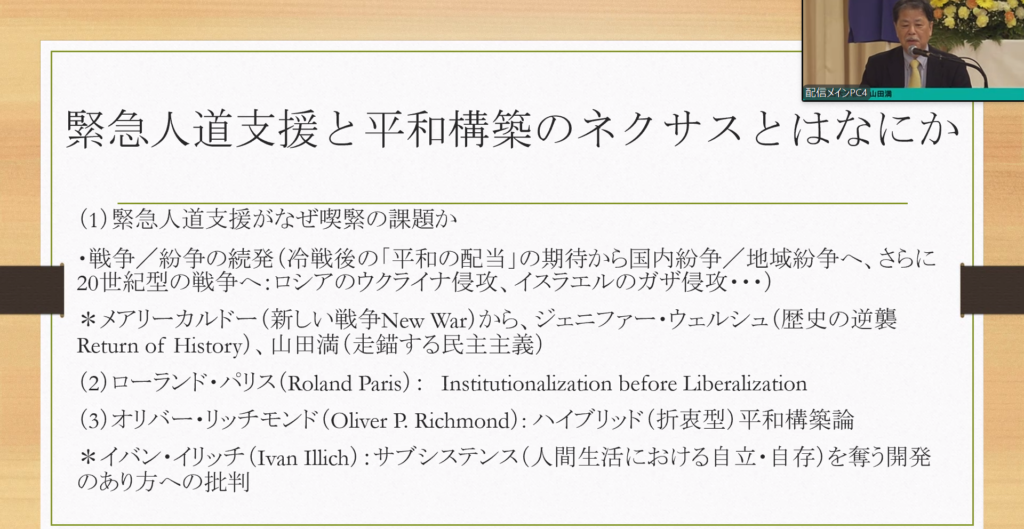

緊急人道支援と平和構築のネクサスとはなにか

9.11以降、紛争をどのように国家に適用するかは、議論の対象になりました。ジェニファー・ウェルシュ(Jennifer Welsh)は、『歴史の逆襲(The Return of History)』という著書で、2010年以降の世界が、イスラム国(ISIS)の出現などによる国際人道法に逆行する「蛮行への回帰」、2015年の欧州を襲う前例のない難民・移民問題という「大量移民への回帰」、ロシア連邦大統領ウラジミール・プーチンの地政学的復権を回帰した「冷戦への回帰」、自由主義諸国における格差の拡大「不平等社会への回帰」という4つの回帰」を指摘しました。

しかし、そこではアジアの視点が抜けています。紛争後の国家において、現地にリベラルデモクラシーの考えを押し付けるのではなく、なぜリベラル・自由主義が必要か考えることが大事です。例えばアフガニスタンには、女子教育が国の発展に必要だと分かってもらうことが必要です。対象となる国には、伝統的なシステムが機能しており、現地のカルチャーを押さえて、西洋の価値観を融合する、というのが現在主流の平和構築のあり方です。

平和構築の議論に戻ると、学術界ではローランド・パリス(Roland Paris)が、”Institutionalization before Liberalization”の考え方を主張し、西欧型の自由民主主義的制度の即導入ではなく、民主主義的な制度の必要性を制度化すること訴えました。端的にいえば、アフガニスタンで女子教育の導入を強いる前に、なぜ女子教育が国の発展に必要なのかを理解させ、その上で男女平等の教育制度の導入を支援することだという主張に繋がります。

東南アジア地域の現状と危機

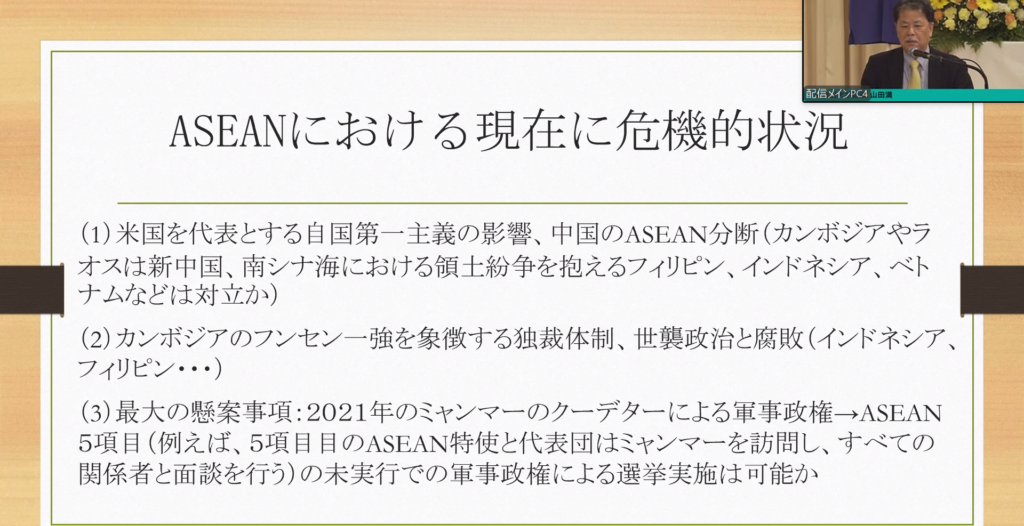

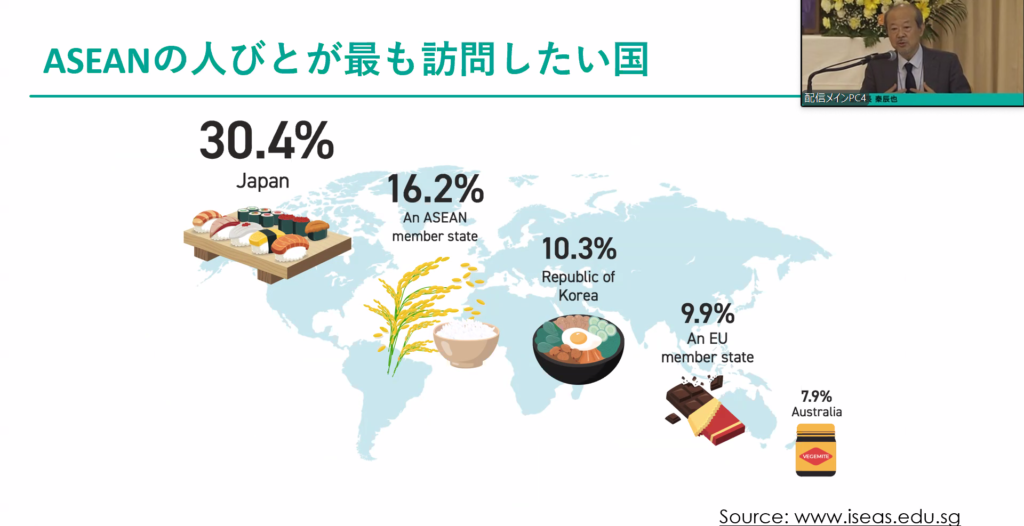

シャンティ国際ボランティア会は、特に東南アジア地域での教育文化支援活動を展開してきたことはよく知られています。私自身も研究や社会活動の場として東南アジアをフィールドにしてきました。本年10月のASEANサミットで正式加盟が予定されている東ティモールを含めて、今後は東南アジア11カ国でASEAN=11となります。

しかし、ASEANは地域機構の代表格であるEU(ヨーロッパ連合)とは異なり、よく言及される「ASEAN Way」で運営されています。EUはキリスト教的価値を共有し、民主主義、人権、法の支配の概念を受け入れることを加盟条件としています。したがって、これらの概念に背けば当然ながら内政干渉が行われます。同じ価値観を共有していることから「ヨーロッパ市民(European Citizens)」というフレーズの根拠になります。

ASEANは、多様な宗教・文化、多様な言語、多様な政治制度などで成り立つ諸国で形成されており、内政不干渉原則を基本に、ASEANとしての決議もコンセンサス(加盟国一致)方式を採用しています。これが「ASEAN Way」と呼ばれる所以です。1967年設立の地域機構としてのASEANは絶えず「いつ壊れるのか?」と言われながらも、それなりにコンセンサスを得て、現在も存続しています。一方、アメリカと中国の影響で、ASEANは分断されてきています。ミャンマーの状況がどう展開するかも、注視する必要があります。

人間の安全保障を日本は柱に据えている重要です。市民社会NGOも発言力を増しており、シャンティの取り組みは、教育文化支援活動に大きな役割を果たしていると言えます。

【まとめ】「平和な社会の実現」におけるNGOの役割

秦:シャンティは開発(かいほつ)という言葉を使って、内発的発展を実践してきました。「シャンティらしさ」の考え方は、仏教に基づき、それが東南アジアの上座部仏教を基盤とする地域には親和性を持つことができたと思います。

全方位的な考えを持つASEANですが、各国での調査における一番の不安は、イスラエル・ハマスの衝突が挙げられます。ミャンマー問題は実は7番目であり、中国の南シナ海への懸念も非常に高い結果になっています。

また、ASEANとして日本への信頼度は非常に高く、好意的です。シャンティは理念を踏まえ、アジアの人と共に学びたいという考えで活動をしていく、すなわちミッション・パッション・ドリーム・オネスティを意識する必要があります。

中原:現地での活動で、NGOとしての強みを感じています。迅速かつ柔軟な活動、中立公平な立場で人々に寄り添って共に生きていく実践ができています。それが、長い目で見て、平和な社会に繋がっていくと思います。ミャンマーとタイ側難民キャンプにおいて、包括的に国境を越えて、教育支援に取り組んでいくことを職員と一緒に考える必要があると思います。

山田:政治的に、国際社会はデッドロック的な行き詰まりの状況で、経済も政治に引っ張られています。日本は、心と心の関係が求められており、文化的な役割が、政治経済を超えており、平和への推進力となっていくと思います。シャンティが取り組んできた、教育社会活動は、益々重要な役割になると考えています。

秦:国境を越えた形で、人間の安全保障を続けていく必要があります。危機に際して、共に、苦しみを分かち合いながら、活動を続けていくことが肝心です。そのような考えを持つ人たちが繋がることにより、社会を変えていく必要があります。

【閉会のご挨拶】~事務局長 山本英里より~

本日は、ご多忙のところ本イベントにご参集くださりありがとうございます。また、日ごろから、シャンティの活動を共にしてくださる多くの皆様に心より感謝申し上げます。 また、山田先生にはご多忙のところ弊会のイベントにご登壇くださり、様々ご示唆を頂き御礼申し上げます。

生前、八木澤とはシャンティのこれからについて数えきれないぐらい話をしました。昨年末、1時間近く話をしたところで議論は尽きず、3月の総会時に続きは話そうと電話を切ったのが最期の会話になりました。本当は、この場に八木澤が参加している予定でした。

本日のテーマは、最後の会話の中でも八木澤が気にかけていたことにもつながっています。改めて、共に生き共に学ぶということは、互いに平和な社会で生きていくためにはどうしたら良いか考え、努力し続けることなのではないかと感じました。

残念ながら、現在、世界の紛争は減るどこから拡大しています。日本はかつて、戦争によりアジアでの信頼を失い、むしろ憎まれていた国です。そんな日本が再び信頼を取り戻すことができたのは、真の平和を望み、人と人として、共生していくことを体現してきた人々がいたからだと思っています。八木澤もその一人です。

人々の尊厳や幸福に軸をおき、様々な課題に共に取り組む、このシャンティの理念を八木澤は体現し続けてきました。

その理念を大切にしながら、私たちがこれからすべきことは、生きる力を培う教育の機会を守り続けること、互いの文化を尊重し合う相互交流に積極的であること、困難な状況にいる子どもたち、人々に希望を届けること、そのための努力を体現し続けることだと思っています。

シャンティの現地職員には、20年30年、シャンティの理念を現地で体現してきた職員がいます。

八木澤を始め、シャンティのこれまでの活動の中で巻かれた種は各地で芽を出し、花を咲かせようとしています。折られても折られても強く大地にに根付いていると信じています。 これからも種をまいていきます。

皆様と共にこれからもシャンティの歩みを続けて参りたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。