【対談:第七回】文字の読み書きと人間の尊厳

識字学級ひまわりの会設立 / 桂 光子さん × シャンティ 常務理事 / 市川 斉

2014年11月29日 カフェ ナドゥリ

阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた長田地区。在日韓国人の方が多く日本語の読み書きができない人も多かったといいます。シャンティは大震災後の救援活動を行う中でこの事実に直面し、識字学級の立ち上げに関わりました。

識字学級ひまわりの会設立 / 桂 光子

- 小学校3年生で父親が戦死。高校卒業後就職したが、学歴の壁に突き当たる。世慣れぬ母の働きのおかげで大学へ。サークル活動などで世の中のしくみの一端を知る。25歳で正規教員に。教育の考え方や教師の在り方について学ぶ。公立夜間中学校の丸山分校西野分校を最後に定年退職。今日まで、西野分校卒業生や仲間と立ち上げた識字学級「ひまわりの会」で、学生たちとともに、「学び」を楽しんでいる。

シャンティ 常務理事 / 市川 斉

- 1990年シャンティ国際ボランティア会入職。95年1月に起きた阪神・淡路大震災において、神戸事務所長として、緊急救援及び復興支援活動に関わる。97年東京事務所に復帰後、国内活動に関わる傍ら、国内災害、北朝鮮の食糧支援、モンゴルのゾド(寒害)やインド西部地震の救援活動など国内外の緊急救援に携わる。

2003年よりアフガニスタン事務所長。05年東京事務所に復帰し、海外事業課長、事務局次長を経て、13年3月末より現職。

阪神・淡路大震災から

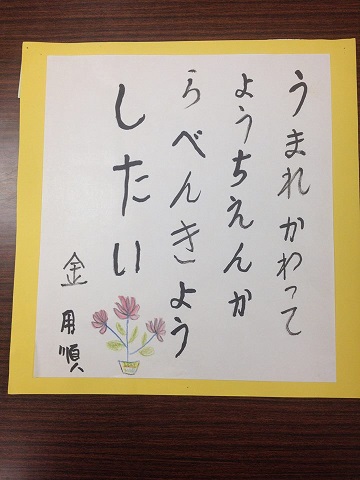

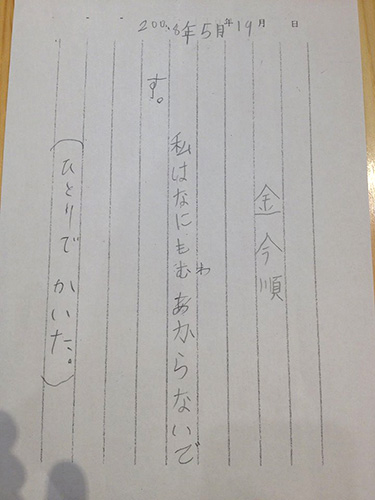

ひまわりの会参加者

市川:識字学級「ひまわりの会」に関わった経緯を教えてください。

桂:震災の翌年(1996年)でしたよね。当時、「社会福祉法人えんぴつの家」(※1)にいる玉本格先生から、話があって。

市川:打合せのとき、桂さんから「本当に識字学級を立ち上げたいんですか?識字というのは、一度、始めたら辞められないんですよ。学習者の人が学び、字を覚えて喜びを知り、さらに学んでいく。その様は、ローソクについた火がゆっくり燃えていくのと似ています。一度、火をつけたら消せないんですよ。わかっていますよね?」と言われました。ドキッとしたことを昨日のことのように覚えています。

桂:こっちとしても、びっくりしてね。人に頼ることしか知らないから。1年後にシャンティが現地事務所を撤退される予定なのに、「識字学級をしましょう」と言われて。梯子を外されたら、どうしようかと思いました。(笑)

市川:いい加減な団体と思いましたか?

桂:そんなことはなかったですよ。生活綴り方教育(※2)をされていた玉本先生仲介していただいたので、心強かった。作文教育とは言わないんですよ。

市川:大学が教育学部で、友人が、生活綴り方研究会に入っていたのを思い出しました。

桂:生活綴り方教育で有名なのは、無着先生の「山びこ学級」(※3)ですよね。教師時代は、玉本先生と他の女性3人で国語のサークルを作ったんですよ。退職すると共に、自然消滅しちゃったのですが。

(※1)社会福祉法人えんぴつの家:生活介護支援、就労支援、ケアホームなど、障碍者の自立支援事業を行う社会福祉法人。玉本格氏は、その初代理事長。教員時代は、生活綴り方教育を推進した。

(※2)生徒に、生活の中で起きたことを日記として綴らせる。1900年の小学校令によって、「作文」は「綴り方」となり、生活を綴ること、平易な文章で書くことが求められるようになった。

(※3)無着成恭(むちゃく せいきょう)は、禅宗の僧侶で日本の教育者。シャンティ国際ボランティア会の創設期からの支援者である。『山びこ学校』は、山形県山元村の中学校教師、無着成恭が、教え子の中学生たちの学級文集、内容的には生活記録をまとめて、1951年に青銅社から刊行したもの。

「ひまわりの会」の立ち上げ

市川:「ひまわりの会」を立ち上げまでは、どうされていましたか?

桂: 1996年3月に退職するまで丸山中学校西野分校(以下、西野分校、(※1))の教師をしていました。

市川:最後の学校が西野分校だったんですね。何かご縁ですね。

桂:退職してから、他の学校でも講師をしていたが、やはり識字は自分にとって、惹きつけられるものがあった。西野分校の生徒だった金音田(キムウンジュン)さん、金用順(キムヨウジュン)さんは、卒業後に学ぶ場所がなく、もっと学びたいのに、場所がないことに残念な気持ちがあった。なんとか勉強できる場所がないかなと。

市川:その時はそういう気持ちがあったんですね、でも西野分校を卒業したということは、ふたりは文字が読めるんですよね……?

桂:もちろん。用順さんは西野分校に2年間いて素晴らしい手紙をくれました。全部ひらがなだけど、自由に読み書きができました。

市川:西野分校は、何年制ですか?

桂:3年制です。だけど、ふたりは2年から入っています。2年なんてすぐでしょう。震災で混乱して、勉強ができていないのに、卒業したくないと言っていた。生徒が10人ぐらい、自分たちで手紙を書き、その手紙を市長さんに持って欲しい、と校長に頼んでたんです。校長先生がほんとに良い人で、丸山中学校の本校から西野分校まで話を聞きに来てくれて、生徒の声を聴き1年延ばしてくれた。早く社会に出たい若者は卒業して、年寄はもっと勉強したいということで。

市川:震災で勉強できなかったのは、どれぐらいでしょうか?

桂:学校自体は震災の翌月の2月に再開しましたが、震災の影響で西野分校が使えなくなったの。そこで、一時期、近くの水木小学校の校舎を借りてで勉強していました。

市川:震災の影響もあったけど、校長先生の配慮もあり、西野分校で学んで卒業できてよかったですね。しかし、卒業しても、みんながさらに勉強したかったのでしょうか?

桂:用順さんたちが「卒業しても、勉強に行くとこないかなー」と言っていたので、(学ぶ場を)なんとかしようと。こんな長く続くなんて思いもしなかったですね。

市川:あぁ、それがあったから識字学級をやってみようかなと。

桂:うん。用順さんは0から始めてまだ自由に読み書きできない状態でね。平仮名は書けるようになっていて、震災の時に原稿用紙400字詰めの手紙を一枚くれたの。なんか勉強するとこ無いとあかんと。絶対にやりたいなと思って……。

市川:なるほど。そういう背景があったんですね。そして、1996年8月に、識字学級「ひまわりの会」をはじめたのを覚えています。

桂:シャンティの事務所の机で、当時シャンティのスタッフ藤井さんと二人でこの習字しようか、どの道具を買おうかって相談したのは覚えているんですよ。市川さんは予算のことを2階の黒板に、書いていましたね。なので市川さんといえばお金……(笑)。

市川:NGO団体は人件費とか事務所とか、光熱費とか……いい活動をするために、どうしてもお金のことを考えていますから。

市川:識字学級を立ち上げた当初、どのくらいの学習者がいましたか?

桂:かなりいました。(笑)

市川:どうやって学習者を集めたんですか?西野分校の生徒だった音田さんたちが呼びかけたんですか?

桂:それもありますし、チラシで呼びかけたりしました。そうしたら、次々に学習者が集まり、多い時は登録者が50人はいたかな。年齢は60~80歳で、在日韓国・朝鮮人の女性がほとんどでした。当時は、公民館が使えないから、お寺の横の小屋をお借りしていました。

市川:最初は6つぐらいに、クラスを分けてましたよね。

桂:6つのグループを全くできない、少しできる、など3つのレベルに分けました。読み書きできない人もいました。

市川:シャンティのボランティアも何名か参加していました。

桂:当初、学習の合間に休憩時間をつくり、お茶当番を決めてお茶を配っていた。ところが、ある日、当番で配る時間がもったいないから勉強したいって言って、お茶当番やめて勉強に専念しました。

また、英語を勉強したいと言いだした人もいたけど、ここは日本語の読み書きを学ぶ場、ということでやめた。

(※1)神戸市内にあった2つの公立の夜間中学校のひとつ。4年制。生徒は主に、昼間の中学校に通えない子ども、主にアジアから来日したニューカマーの子ども、戦前戦後に日本に移り住んだ在日韓国朝鮮人の高齢者など。

学習者が識字教室を通して変わっていく

市川:学習者が識字教室を通して、変化した様子などがあれば、聞かせてもらえますか?

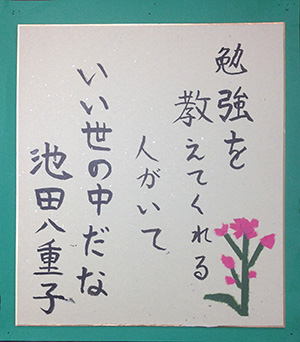

桂:音田さんの若いころの話を「乙女の作文」にして、初恋のドキドキしたとか、印象的だったのはそれです。用順さんはね、いつかは、冊子にしたいと書きためていた。日記をもとに、学校生活や地震のこととか書いてある。今では、用順さんは、特養施設に入っているから、最近、会ってないんだけど。早く、冊子にまとめたいと思っています。

市川:用順さんはいつ頃日本に来たなどの記録は残っているのですか。

桂:戦前ですね。来日した時は、東京の掘っ立て小屋にいたらしい。一足先に来日していた旦那さんが呼び寄せて用順さんは日本に来た。日本で道に迷っていたら、旅先で会った学生さんと偶然、連れてきてくれたと。貧しい生活だったのではないでしょうか。その時の作文で「(韓国にいる)お母さんも同じ月を見てるんだな」という記述があって、それが印象的でした。

市川:東京から神戸に来た理由はわかりますか?

桂:ご主人の友達が神戸で牧場をしてるから、その手伝いで来たそうです。牛の体を洗ったりしたそうです。

市川:牧場があったのですね。結婚したのは韓国ですか。

桂:そうですね、結婚してご主人が日本に来るというから来た方は多いですね。音田さんと用順さんの二人は出身が異なったが、気があった。音田さんは北朝鮮の出身で。長田マダン (お祭り)など、信じているところはそれぞれの祖国。でもそこがまたいいところ。人間として、思想よりも心が通ってた。

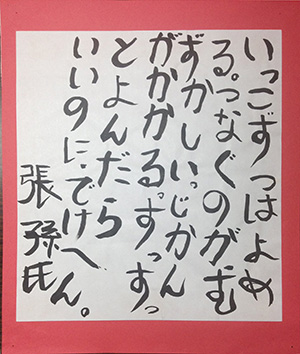

また用順さんは日記を書いていました。だんだんと詩も作るようになって、自分でイラストも描いた。字を覚えて、提出すると私が添削する。震災のころには、力がついて原稿用紙で送ってくれた。書きたい思いがあるから、裏づけとして文字が書ける。思っているだけではない。伝わる。それはほかの生徒も特別ではない。

市川:イキイキと伝わってくるさまは本当にわかる。人間として変わってきた様はなにかあるのだろうか。

桂:今までは文字を通して伝えることはできなかった。書きたい思いが胸にあっても、書くことはできなかったのです。だけど文字を使えるようになったことで、書く力を高めていった。自信もついた。心の引き出しからあの人自身で力を出した。

市川:書けるようになるって、どういうことでしょう。

桂:若いころは子育てや、野菜を育てたりと、考える時間もなかったのだと思う。心の中を話す機会も、余裕もなかったのではないか。西野分校でみんなと語り合ったことは、大きかったと思いますよ。家庭教師では身につかなかった面が身についた。他の人の日記も、どの人の日記も素晴らしい。「朝顔が咲いた」、とか一行であっても。私が忘れられないのが、兵庫病院に行ったときに「ひごびよういん」と書いてあったけど、「兵庫病院」と書きたかった、という話。一人の力が、他の人の力にもなって、相互作用が働いた。それが皆の力が伸びていった理由だと思う。家庭教師であったら伸びなかっただろう、力はついても。文字を学ぶということは、仲間の中で学びあうからこそ力がつき、書いている内容も豊かになる。そういう意味では、「ひまわりの会」も、反応がある。そういう思いは、脈々と、一人の力がみんなの力になっていると、思います。

横浜の識字活動で経験したこと

市川:私が識字を初めて知ったのは、1990年でシャンティに入職した年でもありました。ちょうど、国際識字年で、横浜で「神奈川識字国際フォーラム」があり、それに先立ち、識字を考えるために、横浜・寿町にある識字学級に参加したことがあり、その主宰者と大沢敏郎さんとお会いしました。この経験があったから、シャンティで頑張りたいという気持ちが継続できたんだと思います。

桂:大沢さんには、一回お会いしたことがあります。

市川:残念ながら、大沢さんは2007年に他界されました。その識字学級のある寿町は、日本の3大ドヤ街のひとつです。ドヤ街というのは、日雇い労働者の方が多く住む町で、全国から集まってきている。よって、そこの識字学級の学習者は、労働者がほとんど。「ひまわりの会」とは違う雰囲気がありました。なんというか、違った力強さとうか、良い意味での荒さというか。

桂:私も行かせてもらったことがある。大沢さんはが相手が書くまでずっと待つという接し方でしたね。

市川:識字学習学級に、一学習者として参加した時のことです。大沢さんに「好きなことを書いていいよ」って言われたけど、書けなかったんですよ。なんか雰囲気に圧倒されて。学習者のおっちゃんたちは、言葉が間違っているまんま、たどたどしい、ぶつける表現を大事にしていて、それを大沢さんは添削しないんですよ。作文を書かせるような作文教室とは違った。作文教室では削っちゃうんですよね、いい文章にするように。綴り方教室はまさにそこが異なる点であって、生きざまを出しているといいますか。僕は大学まで出ているにもかかわらず、あの時は書きたいことが書けなかった。

桂:あぁ、私も書けなかった。

市川:それは、なぜなのかなって不思議なんですよ。

桂:やっぱりね、私たちは無意識のうちに、良い文章を書こうとして鎧を着ている。私も本当にあそこで書けなかった。

市川:勉強していない人がイキイキと書くのに、文字を獲得した人が書けなくて、それはなんでだろうと思っていて。僕ら高等教育を受けた人間が書けないっていう。

桂:やっぱりね、良い文を書かなければとか、大沢さんにそう言われたら、まとまった文を書かなければ、とか。無意識に思うんでしょうね。

市川:僕らは鎧を着ているんですかね。鎧を着ていない強みで、思い出すのは高野雅夫さんです。彼は満州で戦争孤児となり、福岡へ来たんだんけど、色々なところで喧嘩ばかりして、九州から東京へたどり着いたという。偶然、バタ屋のおじさんと出会い、そこで初めて自分の名前である「タカノマサオ」を書けたという。21歳で夜間中学校に入り、文字を学び、そして、夜間中学校廃止勧告を叫ぶ全国行脚を開始します。高野さんは、ひまわりの会にも何回かいらっしゃいましたよね、

桂:そう、一緒に遠足に行ったりとか、ものすごく親しくしてくださって。そうですね。やっぱり、外から何か言われるんじゃなく、中から噴き出してくるものがあるんですかね。

市川:高野さんの講演を聞いたことがありますが、心の叫びというか、文字を奪われた凄まじさが伝わってきました。初めて、自分の名前を書けた瞬間の話が、今でも心に響いています。さっきの話に戻しますが、それってやっぱり、日本の教育を受けちゃうとダメになっちゃうんですかね。

桂:教育がダメにする点は確かにある。だってなんとなく、生徒にこんないい作文を書きなさいって言われなくても、こんなのが上手なんだとか、そう思ってしまうじゃない。それは、私たち教育界の責任だとおもいますけどね。だから他の人は、自分の良いところに気づかないで、とにかく黙っておくほうがいいと、いい見本を真似すればいいという鎧を被ってしまうんですよね。

識字と生きる尊厳

市川:文字が読めない書けないこと、非識字者の方の生活上の課題というのは、生活に不便とか、騙されたとかという話を伺います。しかし、もう一つの側面として、識字と人権と言いますか、人として、生きる尊厳が奪われていると言っても過言ではないと思います。まず、第1の側面である生活上の課題については、具体的には、学習者の方からどんな話を聞かれたことがありますか?例えば、薬の使い方がわからず間違って飲んでしまったとか、「立入禁止」と書いてあるのに、間違って入ってしまったということを聞いたことが昔ありますが。

桂:「立入禁止」が読めなくて入り怒られた方もいます(笑)。

市川:切符が買えずに悔しかったという話も聞いたことがあります。

桂:字が読めないから、診察室の外でずーっと座って待っていたら、呼んでもらえなかった、とか。

市川:あと皆さん、市役所で苦労されているでしょうね。文字を書けて当たり前と思われて、ここに書いてって。銀行とか郵便局ではどうされてるんですか?

桂:人に頼んでますね。現在、「ひまわりの会」に来ている井上貴子さんは日本生まれですが、5歳で台湾へ。教育を十分に受けられず、台湾人と結婚され、48歳の時、日本に帰国。旦那さんは、台湾人だけど日本語が話すことができたそうです。そして、65 歳の時、旦那さんが亡くなった。だから、日本人だけど、日本語が話せないし、書けなかったんです。

市川:例えば、郵便局に行く時は、誰かについて行ってもらうのでしょうか?

桂:近所の奥さんが親切で、郵便局やらに行ってくれた。でも、識字学級「ひまわりの会」で学習して、一人でお金をおろせるようになったのが、嬉しかったと、「お金が一人でだせた」と作文に書いていた。。できないことができるようになった喜びです。彼女は西野分校ではなく、ひまわり学級に来て習字で文を書いていた。それで、銀行からお金がおろせるようになったとき、嬉しくて嬉しくて、飛び上がるほど嬉しかった、と。それが印象に残っている。

市川:あとはどんな経験をされていましたか。

桂:識字生の金今順(キムゴンジュン)さん。主人が寝込んで、車いすを借りるのに役所で手続きをしなければならなくて。「ここで勉強していたから、車いすを借りれた」、と作文で書いていた。「今日は先生が綺麗にしてきた」、とか「鶴橋のつるが読めうれしかった。」とか。「持っている土地をご主人が亡くなったときでも、法務局へ行って登記ができた」という喜びを綴っていた。それは私の喜びにもなっています。

18年間続けてきて

市川:今まで18年間やってきて、改めて大変だったと思うことはありますか?

桂:やめようと思ったことはないですね。学習者の中には、やめかけた人もいたけど、心がつながっているし、足が悪くなっても来てくれる。車いすで来てる人もいて、家で何か急用がない限り休まない。雨が降っても、電動車いすで来ている。自分も足が痛いけど、やりたいと思っている人がいる限り、続けたい。

市川:「字を知ることで開ける世界」とは?一言でいうと。

桂:役所行くときなど、みんな遠慮しながら生きています。長田から新長田まで1時間かかってもここへ通っていて大変でも通おうと駆り立てているのは、「文字をひとつでも書きたい」という気持ちでしょうね。

市川:気持ちですか。

桂:「もっと書きたい、もっと知りたい」という思い。文字を知り始め文字を知る喜びを知ったということでしょう。今は書けるようになったんですよ。これは知識の識よね。もっと勉強しようと、ここまで覚えたからもういいわ、とかそんなんじゃない世界に彼女は引き込まれている。文字を手にしたその後は「もっと知りたい、開ける世界はある」っていう希望がもてる。その希望の扉は自分でたたいていく。そういうことじゃないかなと。 ひとつ知るでしょ、新しい世界を開けよう、扉をあけよう、そうすると次から次へ、自分で開けるでしょ。周りから指図されたりじゃなくて、自分で表現する喜びを知ったわけですよ。

市川:なるほど。今までつかえていたものが、今の言葉でストーンと落ちた感じです。ありがとうございました。

本を開くことは、未来を拓くこと。

生まれた環境が違うというだけで、本を知らない子どもたちがいます。そんな子どもたちに本を届けるため、月々1,000円から活動を応援いただける「アジアの図書館サポーター」を募集しています。