【翻訳絵本づくりワークショップ開催報告(2025年度)】横浜市立箕輪小学校の皆さまにつくっていただきました

2025年7月14日(月) 、横浜市立箕輪小学校にて、今年で開催6度目となる 「絵本を届ける運動」 のワークショップを行いました。

箕輪小学校は、創立6年目を迎えた新しい学校です。

創立された2020年より毎年、シャンティの活動のひとつである翻訳絵本作りに取り組んでいただいています。

(昨年の様子はこちらのブログからお読みいただけます。)

参加者はその年の6年生が対象です。昨年は120名ほどだった人数が、今年は約180名と大幅に増えました。毎年元気に迎えてくれる皆さんですが、人数だけでなく、元気な様子もますますボリュームアップして笑顔でお会いすることができました。

今年は5クラスまでありますが、先生より「来年はさらに増えて6組になります!」と教えていただきました。

はじめに体育館に集まっていただき、まずは先生よりお話がありました。

先日、6年生の皆さんは ”国際平和のために、自分にできること” について主張する「よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト」参加のために、作文課題に取り組んだそうです。国際協力の取り組みの一環として、生徒の皆さんに、この日のワークショップの参加意義を伝えてくださいました。

次にシャンティの職員とあわせて、このワークショップを支えてくださる株式会社コーエーテクモホールディングス様より自己紹介をしました。

「絵本を届ける運動」では、参加費1冊3,000円を寄付金として、教育文化支援活動に充てています。

コーエーテクモホールディングス様はこの有償プロジェクトの全額を、一年目より毎年、箕輪小学校へ助成してくださっているのです。

学校側でワークショップの実施を希望されても、費用面でなかなか開催が叶わない、といった声もいただきます。この度も、こういった企業様による温かいご支援を受けて、実現することができています。

つづいてシャンティの職員から、「世界には、学校に行けず、本を読めない子どもたちが大勢います。」と、世界情勢についての話をしました。

本を知らないアジアの子どもたちに、“安心して学べる場” をとどけ、教育を受けることができない人たちに “本を読む機会” を届けているシャンティの活動について、スライドを映しながら学んでいきます。

途中、クイズにも答えていただきました。

「ラベルに [毒] [薬] [水] と書かれたボトルが3つあります。病気の人に飲んでもらう薬はどれでしょうか?」

他言語で書かれたボトルから、正解を予想していきます。答え合わせでは大きく盛り上がりました。

クイズを通して、「文字が読めないとどんなことが起こるだろう」と考えます。仕事や生活が困難になることだけでなく、時に命の危険すら伴うことを学んでいきます。

さらに、シャンティが公開している難民キャンプで暮らす男の子、トー君の映像を見ながら、「難民キャンプではどんな暮らしをしているのか」「アジアの子どもたちはどんな夢を持っているのか」について、一緒に観ていきました。

なお、上記の動画は小学生高学年に向けた映像ですが、シャンティの公式Youtubeでは、他にも低学年(小学1・2・3年生用)の動画も公開しています。

年齢にあわせて、ぜひ周りのお子様と一緒にご視聴いただき、箕輪小学校の6年生の様に、国際協力について考えるきっかけにしていただけたら嬉しく思います。

さて最後に、翻訳絵本の作り方について説明をしたところで、各クラス教室に戻り、いよいよ翻訳絵本作りがスタートしました。ふたり一組で、1冊の絵本を仕上げていきます。

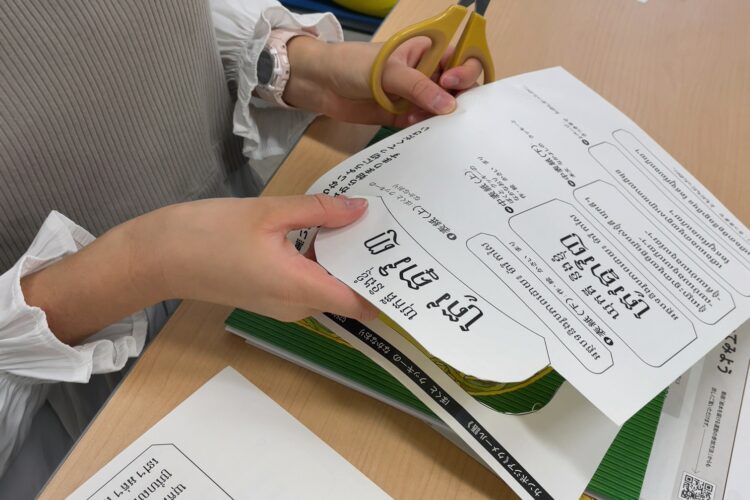

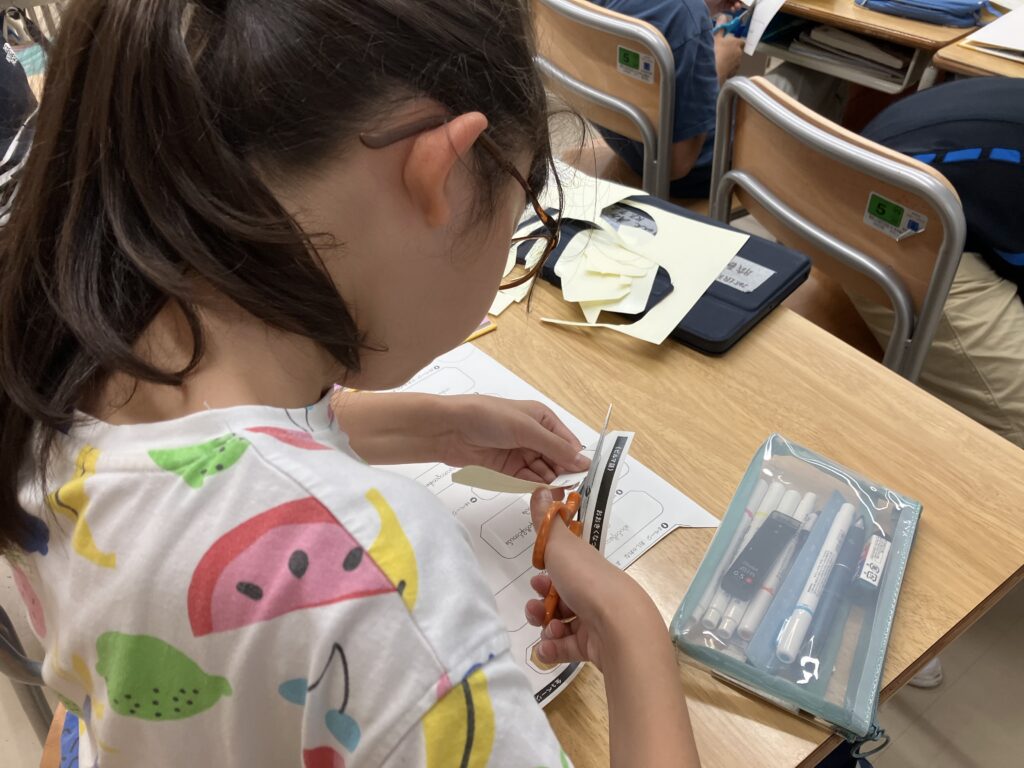

まずは絵本を読み、どんな物語か楽しんだら、翻訳シールをハサミで切って貼っていきます。

シールは、切った後でも上下が分かるように形が決まっています。

近くの席のお友達同士で、シールの形は「丸が上で、かくかくが下!」と教えあう姿も見られました。みんな体育館での説明をよく聞いてくれていましたが、いざ始めると「あれ、これってどうするんだっけ?」と疑問が出ます。

そうなってもすぐに「先生!教えてください!」とシャンティの職員を「先生」と呼んでハキハキと質問してくれました。

隣の人と切る役・貼る役を分担し、絵本にシールをあてがいながら、お互いに貼る場所が間違っていないかを確認していきます。スリットの入ったシールを慎重に剥がしながら、丁寧に貼ってくれていました。

「間違えて貼っちゃった!?」「大丈夫だよ、あってるよ」

ふたりで声を掛け合いながら、協力して絵本を仕上げていきます。

「シールを貼ること自体が久しぶりで楽しかった!」と笑顔で話してくれる子もいました。

さあ、すべてのシールを貼り終えたら、最後のお楽しみです。

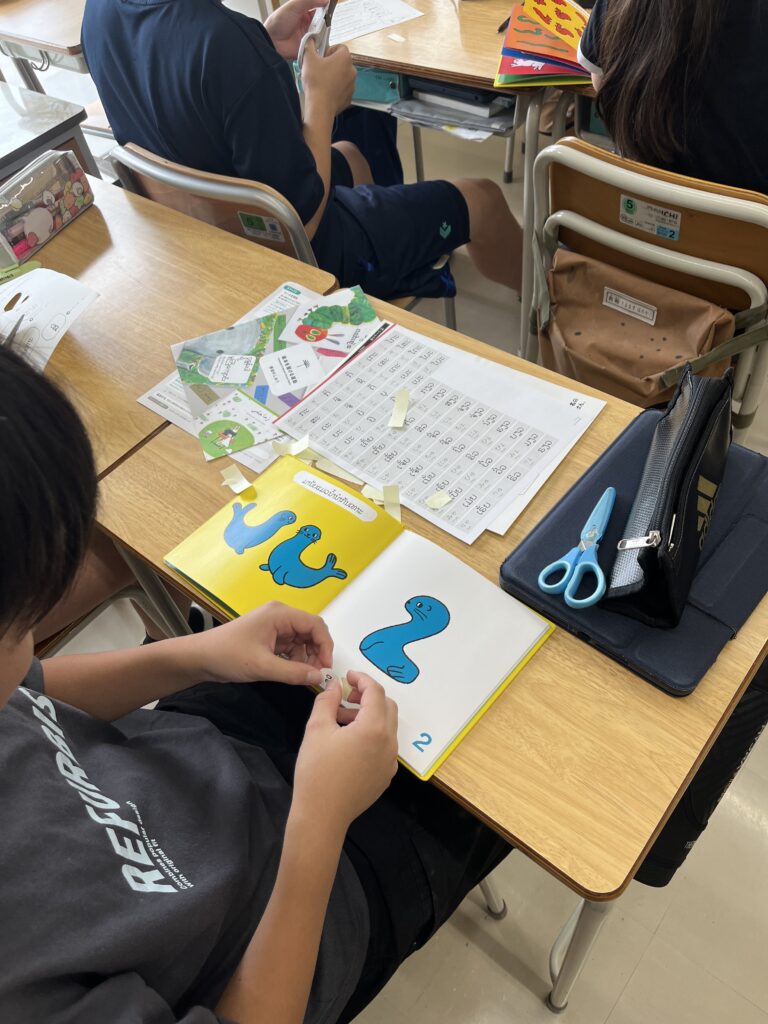

翻訳絵本セットに入っている、各言語の「あいうえお表」を見ながら、絵本の裏表紙のお名前シールに、現地の言葉で名前を書きます。

現地の子どもたちは、お話を声に出して読みながら、名前の部分も一緒に声に出してくれます。

「〇〇っていう人が作ったんだって!」

このお名前シールは、読み手にとっても注目のひとつです。

2冊作ってくれた生徒さんは、1冊に苗字、もう1冊には名前を…と工夫して書いてくれました。

この名前書きの時には、質問も多く出ました。「……難しい!」とあちこちで声があがります。

書き方は、名前・苗字・ニックネームでも構いません。ある男の子は「おれのニックネームってなんだと思う?」とその場で友達に尋ねながらサインをしてくれました。

この日は、クメール語(カンボジア)、ラオス語(ラオス)、ビルマ語(ミャンマー)、カレン語(ミャンマー・タイ北部)の4つの言語で作っていただきました。

また昨年、2024年に作っていただいた翻訳絵本が、今年無事現地に到着したご報告をしたところ、先生は以下の様にお話しくださいました。

「絵本が現地に届いた頃には、作った生徒たちは、中学生になっているんですよね。先輩の行ったことを次の6年生が引き継いでいく、箕輪小学校のひとつの伝統になればいいなと思います。」

この日の6年生が作ってくれた絵本は、中学一年生になった頃に、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ミャンマー(ビルマ)難民キャンプの各地に届けられます。

そして今の5年生たちが今度は6年生になる頃に、再びこの教室でお会いすることが出来ればいいなと、温かい気持ちを抱きながら、この日のワークショップは終了いたしました。

シャンティの「絵本を届ける運動」を通して、企業の方の支援が学校へ。そして日本の子どもたちの支援が同じアジアの地域の子どもたちへ……。国際協力の輪がつながり、継続されることを願いながら、関わっていただいた全ての方々に、あらためて感謝を申し上げます。

ワークショップは、対面もしくはオンラインでもご案内いたしておりますので、

ご興味のある方は是非「絵本を届ける運動」までお問合せくださいませ。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

広報・リレーションズ課、絵本を届ける運動

<写真の絵本>

『おふねに のって』 作:スギヤマ カナヨ 福音館書店

『あつい あつい』 作:垂石 眞子 福音館書店

『たまごのあかちゃん』 文:かんざわ としこ 絵:やぎゅう げんいちろう 福音館書店

『どうすればいいのかな?』 文:かわたなべ しげお 絵:おおとも やすお 福音館書店

『わたしの』 作:三浦太郎 こぐま社

『とどくかな』 作:三浦太郎 偕成社

『かぞえてみよう』 作:さかざきちはる 白泉社

『おおきくなったら、なんになる?』 著:刀根里衣 NHK出版

『ぼくとクッキーのなかなおり』 作・絵:かさいまり ひさかたチャイルド