【特集】ミャンマー(ビルマ)難民キャンプの今~25年のあゆみ~

タイとミャンマーの国境地帯に広がる難民キャンプ。ここには、長年の紛争の影響を受けた人々が

暮らしています。シャンティの活動開始から25年。変わりゆく情勢の中で続いてきた歩みを振り

返り、難民キャンプの今と、私たちにできることを見つめ直します。

難民キャンプでの生活

難民キャンプは何十年もの間、人々にとって「安心できる場所」であると同時に、「制限の多い場所」でもありました。多くの人が人生の大半、あるいはすべてをここで過ごしています。紛争から身を守る安全はありますが、自由に移動したり、働いたり、高等教育を受けたりすることはできません。ここにいる人々は、ミャンマーの危険な状況から逃れてきました。命の危険があり、生活は不安定でした。

難民キャンプには多様な民族・宗教の人々が集まり、言語や文化も異なります。そんな多様な人々が暮らすキャンプで、どのような日常があるのか。その一端をご紹介します。

食 事

1日2食が一般的で、ご飯に野菜、カレー、魚の発酵ペーストを添えて食べます。生野菜やゆでた野菜をチリペーストにつけることもあります。子どもも大人と同じものを食べています。大人は、おやつとして揚げパンをお茶やコーヒーと一緒に楽しむこともあります。

住まい

一つの家には、7~10人ほどの大家族が一緒に暮らしています。家屋には主に竹やユーカリなどの自然素材が使われていますが、強い雨風には弱く、定期的な修繕が必要です。素材が限られていることや火災リスクへの懸念から、トタン屋根を使う家も増えています。

ファッション

普段は動きやすく快適な洋服を着ており、足元はサンダルが一般的です。カレン族の伝統衣装は綿100%の手織りで、ストライプやチェック、ジグザグ模様が人気です。家庭で手織りされることもあります。男性は落ち着いた色や模様、女性は鮮やかな色や折り模様が

特徴です。山岳地帯では結婚の有無で服の色が分かれ、未婚女性は白、既婚女性は黒、男性は赤を着ることが多いですが、平地では自由にスタイルや色を楽しむ人も多くいます。

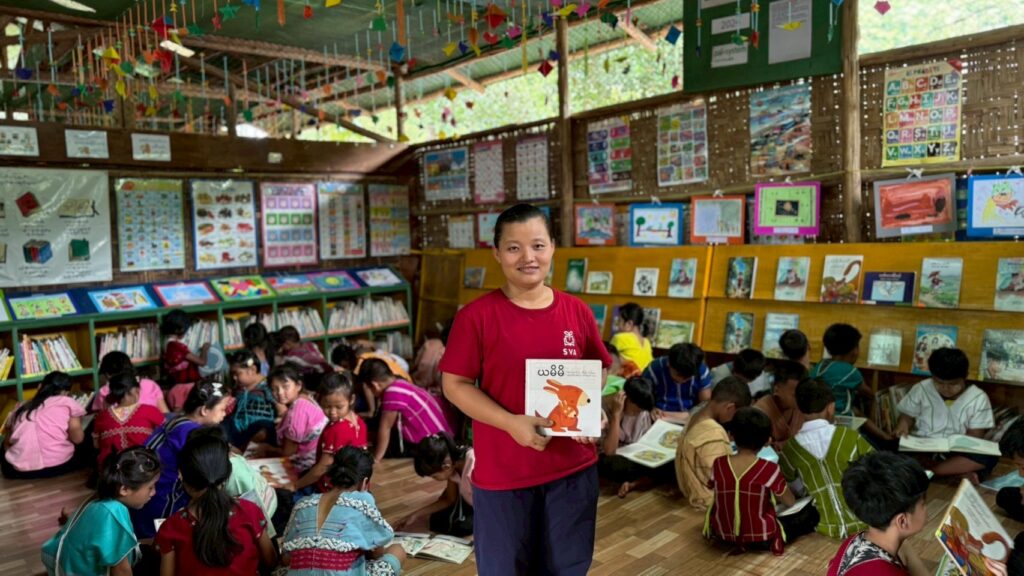

ある図書館員の1日

図書館は、子どもから高齢の方まで、誰でも気軽に立ち寄れる場所です。本を読むだけでなく、生徒が自習や授業の一環で訪れることもあります。保護者が読み聞かせをしたり、高齢の方がくつろげる場所にもなっています。本の整理や建物の手入れ、子どもたちの見守りなど、図書館員のいろいろな仕事をのぞいてみましょう。

ナウ・エリザベス、年齢:20代後半、キャンプ在住歴:11年目、図書館員歴:3年目

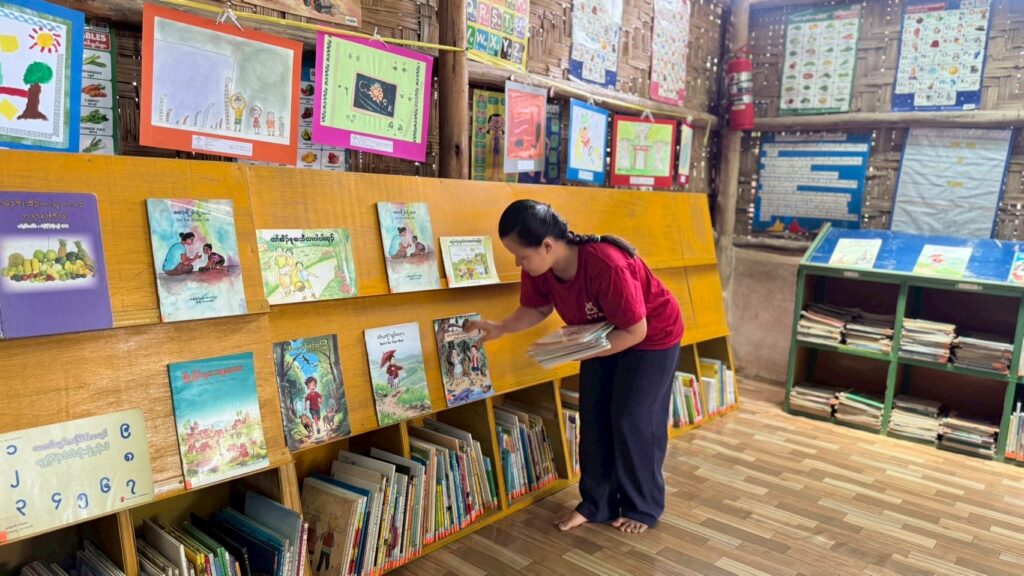

メラ難民キャンプの第5図書館で週5日働いています。前は幼稚園の先生をしていました。先生を辞めた時に、同じ図書館で働く図書館員から誘ってもらったのがきっかけです。趣味は織物、好きな絵本は『おかあさん』(佼成出版社)です。

図書館へは自宅から徒歩5分。9時半から掃除と絵本の準備をして、10時に開館します。

12時ごろにお昼休憩。お米や野菜、カレーのお弁当を食べています。

メラ難民キャンプの第5 図書館は2002 年に開館しました。難民キャンプ内の多くの図書館と同じように、子ども向けの絵本の部屋、大人向けの本や新聞・雑誌を置いた部屋、図書館員が道具をしまうための小さな部屋があります。

大人の部屋では静かに本を読みたい人たちが、各々の時間を過ごします。青年には歴史や自己啓発、ビジネスに関する本が人気です。

図書館は静かな場所と思われがちですが、ここでは子どもたちが絵本を通じて遊びながら楽しく過ごせる、あたたかな空間です。

午後になると子どもたちも来ます。子どもたちはお昼休みや授業の合間の休みにも図書館に来て、にぎやかです。読み聞かせや歌で、絵本に楽しく触れる機会をつくっています。

絵本の片づけや貸し出し記録の整理、掃除をします。鍵をしっかり確認してから退勤です。

難民キャンプの人たちの思い

難民キャンプでの生活は決して楽なものではありません。それでも、限られた環境の中で暮らす人たちは、小さな希望を胸に抱きながら、一歩ずつ確かに日々を歩んでいます。はっきりとした未来が見えない中でも、懸命に生きる姿、そして言葉にしづらい思いを、「難民キャンプの人たちの思い」としてお伝えします。

ウィーさん

ここでの暮らしは決して楽ではありませんが、住む場所や食べ物があることには感謝しています。家族や友人がそばにいてくれることが、大きな支えです。困難な日々の中でも、小さな喜びに感謝し、共に過ごす時間を大切にしています。私はここで育ったため、故郷への強い思い出はほとんどありません。だからこそ、自分の人生を「難民」という一言だけで終わらせたくないのです。情熱を追い、大きな目標をかなえ、もっと広い世界を見たい。そう願いながら、権利や自由、より良い暮らしが得られる国への再定住に希望を抱いています。そこでなら、自分の可能性を伸ばせる機会がきっとあると信じています。

ゲーさん

母国に戻ることは、危険が多いため、なかなか現実的には考えられません。家族にとって、安全でも安定しているとも感じられないからです。その一方で、ほかの国での再定住には希望を抱いています。新たな土地で一からのスタートは決して簡単ではないかもしれませんが、ここにとどまり続けることや母国へ戻ることに比べて、はるかに多くの可能性があると信じています。私にとって最も大切なのは家族、特に息子の存在です。どんな困難があっても、強く前を向き、乗り越えていきたいと思っています。難民キャンプでの生活が今よりも少しでも楽になり、より自由に暮らせる日が来ることを心から望んでいます。

困難が続く難民キャンプでの思い

ミャンマー(ビルマ)難民事業事務所 副所長ジラポーン・ラウィルン( セイラー)

振り返れば、あっという間の年月でした。これまで支えてくださったご関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。特に印象深い取り組みの一つが、子ども向けの絵本出版です。活動当初はほとんどなかったカレン語やビルマ語の絵本も、現在では翻訳絵本441冊、自主制作絵本101冊が子どもたちの元へと渡りました。本を通して笑顔や学びを届けられることは、私にとって大きな喜びです。一方で、十分な教育を受けられない子どもたちが今も多くいます。米国政府の支援削減により、食料配給や医療支援も縮小され、厳しい状況が続いていますが、私たちは、支援を必要とする人々にこれからも寄り添っていきます。

(写真撮影:川畑嘉文)

特集「ミャンマー(ビルマ)難民キャンプの今~25年のあゆみ~」

本記事は、シャンティが発行するニュースレター「シャンティVol.322 (2025年11号)」に掲載した内容を元に再編集したものです。

特集記事はこちらからご覧いただけます

※ニュースレター「シャンティ」は年2回発行し、会員、アジアの図書館サポーターに最新号を郵送でお届けしています。

シャンティは、子どもたちへ学びの場を届け、必要としている人たちへ教育文化支援を届けています。引き続き、必要な人へ必要な支援を届けられるよう、月々1,000円から継続的に寄付してくださる「アジアの図書館サポーター」を募集しています。