【特集】日本国内の外国人支援の現場から

いつものお店で、街角で、見かける外国から来た人々。年を追うごとに、彼らと出会う機会は多くなっているのではないでしょうか。

日本に暮らす外国人住民は、その数376万8977人(2024年、出入国在留管理庁)。

旅行客はもちろん、日本での暮らしを始める外国人も増え続けています。

そんな彼らは今や日本社会を支えている一方、日本社会が彼らを迎え入れる準備は、十分にできているとは言えません。

シャンティが2020年から始めた、日本国内における外国人支援の活動。

「多様化」が進むこの国で新たな支援のかたちを探し続けた、シャンティの5年間のあゆみをご紹介します。

外国ルーツの子どもの居場所づくり

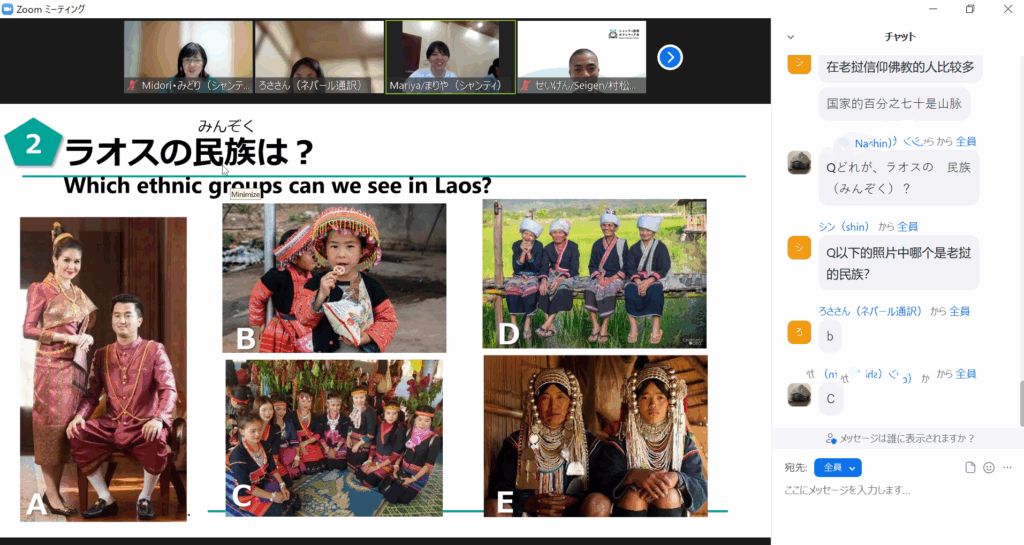

2020年5月に、外国ルーツの子どもの居場所づくり事業を開始しました。外国ルーツの子どもたちは、社会からの孤立や孤独感、将来像構築の難しさなど特有の困難を抱えています。こうした困難を乗り越えていくことができるように、同年代の外国ルーツの参加者や先輩たち、支援者とのつながりの中で自分自身や社会について考える機会が得られる居場所を提供することを目的としました。コロナ禍と重なり、主にオンラインでの活動になりましたが、外国ルーツの子ども・若者に関連する研究を行う大学院生と、中国・ネパールにルーツのある大学生が運営を担いました。

活動は連携団体の豊島子どもWAKUWAKUネットワークに引き継がれました。

包括⽀援

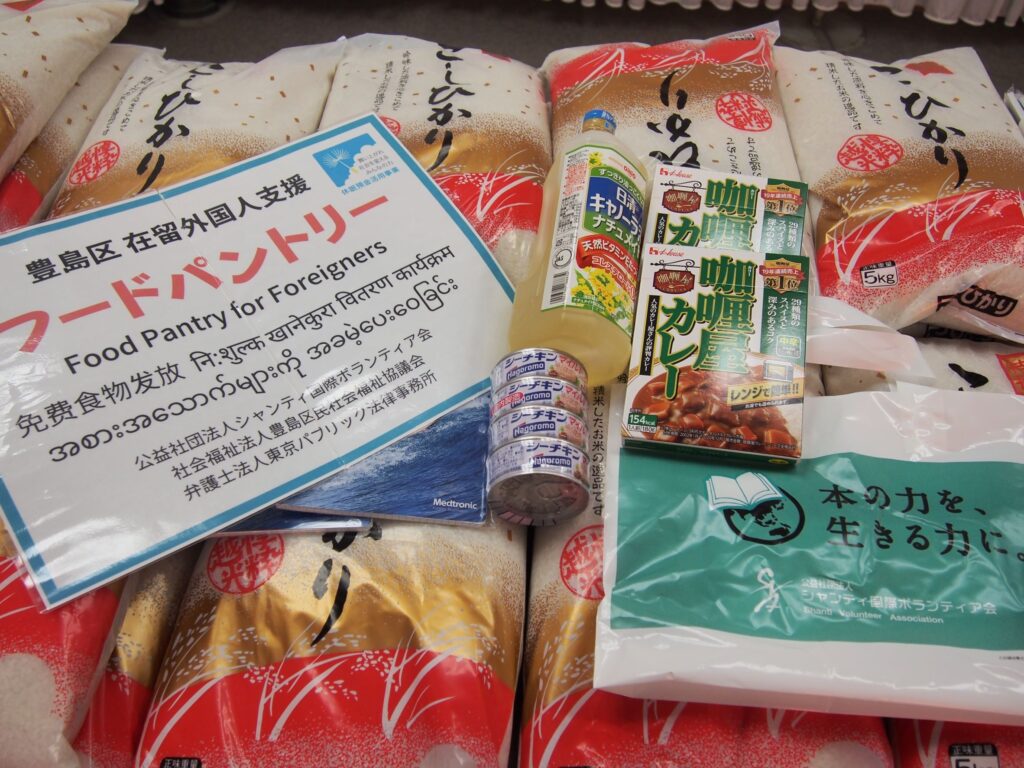

地域の外国人住民が抱えるたくさんの課題に対して、連携による解決を目指し、シャンティでは法律事務所、社会福祉協議会、行政や地域の支援団体と連携し、外国人住民への包括支援事業を行っています。多くの外国人の方々が暮らす東京都豊島区で2021年5月に始まったこの事業は、2024年3月からは隣の練馬区にも活動を広げ、今日まで続いています。多様なアウトリーチと毎月の食料配布・相談会、個別支援などを通した支援実施に加え、地域の支援力強化を目指しています。

【活動の流れ】

アウトリーチ

支援を行うには、外国ルーツの方々と繋がり、課題を知ることが欠かせません。そこで、社会福祉協議会を通して「特例貸付」の申請者に対して直接案内をお送りしています。また、活動を続けていくことで、口コミも広がっています。

支援の実施

・フードパントリー・相談会

毎月開催し、生活にお困りの方に食料を配布するとともに、弁護士・ソーシャルワーカーなどによる生活・法律相談を行います。

・テーマ型セミナー・相談会

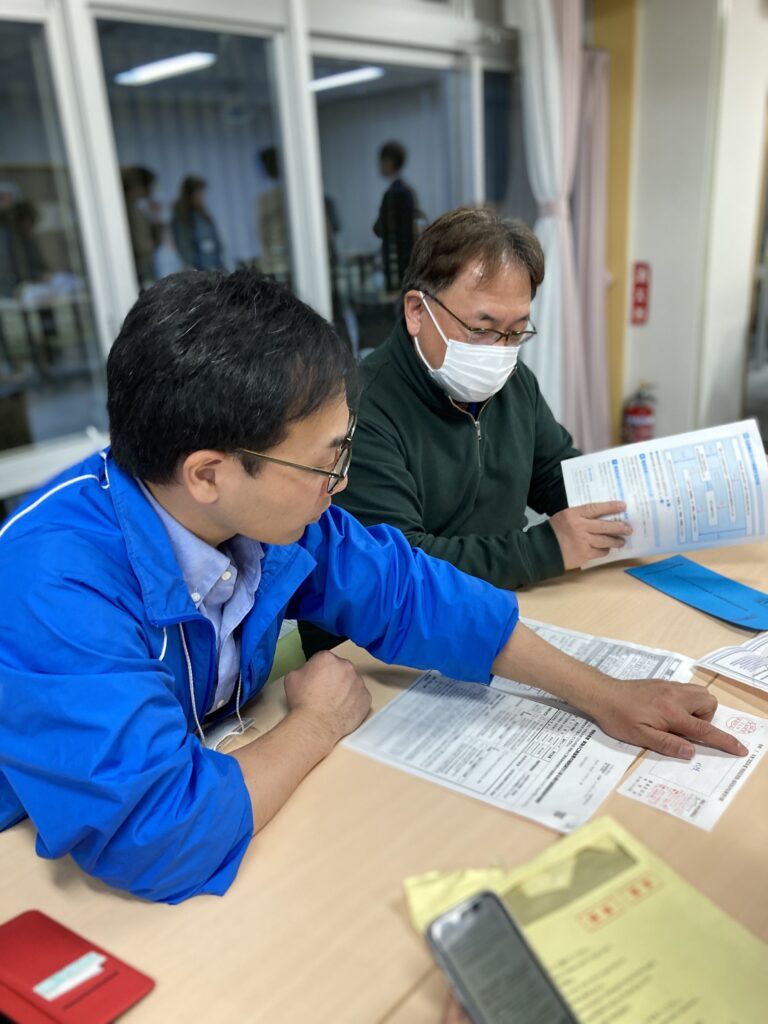

多くの相談が寄せられる課題に対しては、テーマ型のセミナー・相談会を行っています。これまで在留資格や住まいなどをテーマに開催し、弁護士やコーディネーターによる多言語でのレクチャーに、皆さん熱心に耳を傾けていました。

・としまる相談窓口

月1回の相談会には来れない、相談しきれないという声から、相談アクセスの向上を目指し、月3回の「相談窓口」活動も行っています。区役所や公共施設を会場に、これまで57回開催し、のべ234名が来場しました。

支援力の強化をめざして

地域の支援力を高める取り組みも、シャンティの包括支援の特徴です。地域との連携を深め、支援の輪を広げるとともに、コーディネーターとしてミャンマー・ネパールなどにルーツを持つ支援スタッフが活躍しています。

外国人が支援されるだけなく、支援する側を担えるかたちを目指しています。支援に関わる仲間たちの声をご紹介します!

統括コーディネーター 朴梨沙

「 としまる」のコーディネーターは、社協さんや弁護士さんたちとチームを組み、さまざまな分野の相談に乗り支援にあたっています。コロナ禍において、夫のDVを理由に家を出てきた母子、異国で一人で子どもを産むことになったママたちとの出会いが多くありました。在留資格、住まい、役所の手続き、子どもの進学、母子の居場所づくりなど、家族に寄り添い、支えるようなサポートも多く手がけてきました。国籍も職業も関係なく、みんなで一緒により良くなるための対策を考え解決を目指します。そんな「としまる」のあたたかい輪の中で、これからもたくさんの奇跡を見ていきたいと思っています!

ミャンマー支援コーディネーター ピョウ ティダ ソー

活動に関わり始め、厳しい生活を送る在日ミャンマー人の状況を知りました。困ったことがあれば、専門家に気軽に相談できるのが、関係者が密接に連携するこの活動の良さです。私たちのサポートがなければ、生まれくることが難しかった命もあります。私の2人の子どもは、私の姿を見て支援の仕事に憧れを持つようになりました。息子は弁護士を目指したいと言っています。子どもたちの声援に励まされ、今後も活動を続けていきます。

ネパール支援コーディネーターメハタ カル シン

活動を通じて、困っている人をただ助けるだけなく、ネパール人コミュニティを支えられることが何よりのやりがいです。普段はネパール人学校で働いていますが、教師としての気づきも得られますし、他の支援スタッフとも仲良く、会うたびに自身も周りに相談できる関係が嬉しいです。活動を通じて、人との繋がりの大切さに気付きました。まだまだ課題はたくさんありますが、日本人・外国人関係なく、まずは挨拶から始めて、人の輪が広がっていけばいいなと思っています。

弁護士法人東京パブリック法律事務所

支援を受けた人が次は他の人を支える「循環」を生み出す。これは、としまる発足時からのコンセプトです。

コロナ禍で仕事を失い在留の危機にあったネパールの料理人は、支援の結果、ネパールの両親に預けていた子と日本で暮らし始めただけでなく、今では、多文化交流のイベントの運営に関わり、地域の方へ料理を振る舞うようになりました。今後、この「循環」は、ねりんくという形で区外へも広がっていきます。

そして、この「循環」の渦の中心には、いつもコーディネーターがいました。今後も、コーディネーターを中心に、私たちは「循環」を生み続けます。

豊島区民社会福祉協議会

としまるの活動は、多様な団体やメンバー、関係者が得意なこと、できることを持ち寄って、補い合い、高め合うことができるところがとても良いと思っています。私たち豊島区民社会福祉協議会は、在留外国人支援の経験に乏しく、在留資格や就労制限などに詳しい職員が少ないため、としまるのメンバーから教えてもらいながら取り組んでいます。また、としまるでの活動をきっかけに、在留外国人を含む住民や学生と多文化共生をテーマに地域活動を企画したり、職員が支援に関わる研修を積極的に受講するようになったりと、意識や取り組みに変化や広がりが生まれていることを実感しています。

練馬区社会福祉協議会

ねりんくの良いところは社会福祉協議会(以下、社協)、弁護士、シャンティ、それぞれの強みを結集できるところだと思います。社協の窓口でも外国籍の方からの相談を受けますが、生活上の課題を解決していく上で在留資格が深く関係しているため、その場でどう提案すべきか迷うことが多々あります。弁護士やシャンティスタッフと一緒に対応できることは社協職員にとっても安心ですし、何より相談に来た方が正確な情報を得ることでエンパワメントされる様子にやりがいを感じます。社協では、「やさしい日本語講座」や住民同士の交流会を開催するなど、地域の理解を広げていくための取り組みを始めています。

特集「日本国内の外国人支援の現場からはこちらからご覧いただけます」

本記事は、シャンティが発行するニュースレター「シャンティVol.321 (2025年6号)」に掲載した内容を元に再編集したものです。

サムネイル写真で使用している絵本:『たまごのあかちゃん』『きんぎょがにげた』福音館書店

※ニュースレター「シャンティ」は年2回発行し、会員、アジアの図書館サポーターに最新号を郵送でお届けしています。

シャンティは、子どもたちへ学びの場を届け、必要としている人たちへ教育文化支援を届けています。引き続き、必要な人へ必要な支援を届けられるよう、月々1,000円から継続的に寄付してくださる「アジアの図書館サポーター」を募集しています。